作(な)されたものを知ることは

作(な)すことへ参加すること

毎年七月に、福浄寺では作上がり(さくあがり)法要を勤めてきています。私は入寺するまで、この「作上がり」という名称の法要を知りませんでした。例年六月に寺周辺の地区では田植えが行われるなど農繁期です。六月は年間行事としての寺の法要が行われてきていませんので、田植えが終わり、ひと段落をしたところで、「さぁ、寺に参ろう」、「念仏申して、念仏のいわれを聞いていこう」という心でこの法要は勤められてきたのではないかと思います。

仏教では「恩」(おん)という言葉を大切にしています。この恩という言葉のもとになっているといわれるのが、サンスクリット語の「クリタ(kṛta)」です。「作(な)されたる」、「作されたるもの」という意味があるそうです。ですから「恩」とは、私を生かすために「作されたる」恵みを指すのでしょう。私に「作されたるもの」を知り、「作されたる」ことによって育てられた力を上げて、自ら「作す」ことに参加していく。「作上がり」という法要の名には、「知恩」と「報徳」の願いが込められているのではないかと思うのです。

あるところで目にしたのですが、欧米にはこの「恩」という概念がないそうです。もちろん他の人から何かしてもらった時、その具体的な行為に対して「ありがとう」という言葉はあるそうですが、そこに深い恩を感じる、背景を顧みるというような恩の感覚はないそうです。アメリカでは世代間の断絶ということをいかにして解消するかという課題に対して、日本人のもつ「恩」の概念が大切ではないかということで、ローマ字でそのまま、「ON」と表記して、恩の感覚や心を研究している学者がいるそうです。

さらに思い起こすのは「食べ物様には 仏がござる 拝んで食べなされ」という言葉を残された宇野正一氏の言葉です。正一氏の祖父の口癖は「お米粒には仏がござる」で、こぼしたご飯粒も水で洗って食べるように育てられたのだそうです。その正一氏が小学生五年生の時、実際に顕微鏡でお米を見てみたが、仏は見えず、学校の先生に尋ねると「それは君のおじいさんの迷信だ。そんなものが米粒の中にいるわけがない」といい、側にいる友だちからも笑われた。とても悔しくて家に帰り、おじいさんに「おじいちゃんは僕に嘘をついたね」と責めたのだそうです。すると祖父は「この罰当たり」といいながら仏壇に向かって泣きだしてしまった。成人した正一氏は、その時の泣いていた祖父の後ろ姿が忘れられないと語られていました。

あらためて思いますが、現代は目に見える物事、それこそ「それは君のおじいさんの迷信だ。そんなものが米粒の中にいるわけがない」と語った学校の先生のような物の見方しか出来なくなっているように感じます。もちろん私も含めてです。目には見えないけれども食べ物には私を生かすはたらきがある。そのはたらきそのものを正一氏の祖父は仏と呼んだのでしょう。

私自身がこの世に父母を縁として、いのちを恵まれ、数えきれないほどの他のいのちを犠牲にして生きていること。さらに水、光、空気、大地。あらゆるところに私を生かそうとする「作されたる」はたらきがあること。これらの私を私として在らしめている諸々の恩恵に気付かせる、根源のはたらきそのものが「南無阿弥陀仏」であると親鸞聖人は教えているのではないでしょうか。

幼い頃から、無数の諸仏の「ナンマンダブツ」の「作されたる」勧めがあって、今ナンマンダブツと「作す」私がいる重大さを、作上がり法要にあらためておもいます。 令和7年 7月 深草誓弥

食わねば死ぬ 緊急の課題 食っても死ぬ 永遠の問題

一時期、無人島でのサバイバルや秘境から生還する様子を収めた動画に夢中になっていたことがあります。限られた環境の中で、どのように一日を過ごし、生き延びていくのかを見るのはとても興味深く、特に火起こしの方法や食料の確保、雨風をしのぐ住まいづくりなど、サバイバルに必要な技術や知恵に強く惹かれました。そうした動画では、まず「食」を確保し、休息をとれる「住まい」を整え、寒さや害虫から身を守るための「衣類」を用意するという流れが基本となっています。まさに、人が生きる上で欠かせない「衣・食・住」の確保そのものです。

これは、私たちの日常生活でも同様で、衣・食・住を整えることは生活の基盤であり、緊急時や災害時にも真っ先に取り組むべき課題です。最近の"米騒動"では、安い米を求めてスーパーの前に長蛇の列ができるという光景が話題になりました。そうした姿を目の当たりにすると、私たちの「食」への関心や、その重要性を改めて実感させられます。

「生きる」ためには「食べる」ことが欠かせません。しかし、「食べても死ぬ」という現実からは逃れることができません。今月の言葉は、この相反する二つの事実を抱えながら、私たちはいかに生きるべきかを問いかけています。どれだけ食べても、どれだけ健康に気を遣い、努力して生きたとしても、人はやがて死を迎えます。死を避けることは誰にもできません。お釈迦様のお悟りも、この「老・病・死」という人生の現実に正面から向き合われたことがきっかけとなって、「無常」の道理を深く悟られたと伝えられています。

私たちは、「何のために生まれ、何のために生き、死んだらどうなるのか」「人生の目的とは何か」といった根本的な問いを、人生の中で立ち止まり、見つめ直す必要があります。そして「死とどう向き合うか」という大きな問題は、阿弥陀仏の本願に気づくための大切な問いでもあるのです。死という避けられない事実を通してこそ、「人生の意味」「生きる意味」を仏法から問われ、深く見つめ直すことが求められているのです。

加賀の三羽ガラスと称された高光大船師に、次のようなエピソードが残されています。ある時、両親に寺参りを勧められても耳を貸さなかった若者が、高光大船師に「仏法とは何ですか」と尋ねると、師は「仏法とは鉄砲の反対だ」と答えました。「鉄砲は生きている者を殺すが、仏法は死んでいる者を生かすものだ」というのです。若者が「棺桶の中の者を生かすのか」と問うと、「あれは遺体。お前のような者を死んでいる者というのだ」と言います。若者が「自分は生きている」と手足を動かすと、「それは動いているだけで、生きているのではない。機関車に石炭を放り込めば、定められたレールの上を走り出す。あれは"動いている"のであって、"生きている"のではない。お前も三度のご飯を放り込んでやると、習慣という定められたレールの上をカタコトカタコト走り出す。それもまた、動いているだけで、生きているのではない」と返されたそうです。この言葉をきっかけに、若者は仏法を聴くようになったといいます。

ここでの「死んでいる者」とは、外見上は生きているように見えても、何のために生きているのか、人生の意味を知らず、気づきのないまま過ごしている人のことを指します。高光師にとって「生きている」とは、単に肉体が動いている状態ではなく、仏法に目覚めているかどうかが重要なのです。仏法とは、「終わりのある人生を、あなたはどう生きるのか」という問いへの目覚めを促すものです。そして仏法は、この「終わり(死)」から目を逸らすのではなく、むしろ正面から見つめることを勧めています。

たしかに「生きるために食べる」ことは大事です。しかし、高光師の言葉を借りれば、それは「生きる」ためではなく、ただ「動く」ための燃料補給にすぎないのかもしれません。食べることだけに時間を費やしていないか? 食べても死ぬ命だけれども、本当に「今を生きている」のか? その事を問われていると感じました。 令和7年6月 貢清春

老人は 生きづらい世の 救世主

『ゴリラからの警告』山極(やまぎわ)寿一

アンチエイジングという言葉がさかんに用いられるようになりました。年齢を重ねる加齢はいのちある限り誰にでも同じスピードで起ります。しかし、老化は加齢に伴っておこる身体や精神の衰えです。目が見えにくくなったり、耳が聞こえにくくなったり。そして老化するスピードは個人差があります。私自身も段々と老眼が進んでいっています。アンチエイジングは、運動や食生活などの生活習慣を変えることで老化のスピードに抗う、「抗老化」の取り組みのことをいうようです。

もちろん健康で長生きしたいと誰もが思います。しかし、抗っても抗えないものでしょう。先日、病気を患われた年配の御門徒と話をしていると、「年ば、とっとるとやけん、病気にもなるさ。いろいろ、悪かとこの出てくる。」と笑顔で話をされていました。何かその笑顔が不思議と心に残りました。

今月は、長年ゴリラなどの霊長類の研究をされてこられた山極さんの言葉です。「人間から一歩離れて人間を見つめるため」にゴリラの研究を続けられています。山極さんが、かつて野生のニホンザルの調査をしたときのことを著書で次のように紹介されていました。

あるとき一つの群れが分裂して二つの群れができた。血縁の近いメスたちが分派行動をし、それにオスや子どもたちがついていって、はっきり別々の群れになった。暮らす領域が一緒なので、よく群れが衝突し、いがみ合うようになった。その対立の中で、ある老いたメスが不思議な行動をとった。互いに威嚇し、にらみ合う若いオスたちの前をひょうひょうと通り過ぎ、落ち着いて葉っぱを食べはじめた。まるで敵対する現場が目に入らないように。それを見て、他のサルたちはあっけにとられたように戦いをやめた。この老いたメスはどちらの群れにも姿を現した。群れと群れがいがみ合う世界とは全く別の世界に、この老いたメスはいたのである。

山極さんは、このニホンザルの調査を通して、老境の者が若者たちの共存へ重要な意味を持っていることを感じたそうです。人間社会でも、「老人はただ存在することで、目的的な強い束縛から人間を救ってきたのではないだろうか」と述べられています。

青年や壮年期の人とは違う時間軸を生きる老年期の人の姿が、大きなインパクトを与えるのです。目標を立て、いかに効率よく目標を達成するか。それはときに個人を犠牲にして足並みをそろえて目的を達成しようとさえする。目的が過剰になれば、だんだん命や時間の価値が失われていく。その行き過ぎをとがめるために別の時間を生きる老年期の方の存在が必要なのです、と山極さんは語られています。

思えば私が小さい頃、老年期にある人たちは、ゆったりとした時間軸のなかで生きておられました。タイパ、コスパというような効率化、生産性を追い求め、人間性を失い、自ら人が生きづらい世を作り出す私たちに、老年期の人の存在が「あなたがたは、そんなに急いでどこにいこうとしているのか」と問うているのです。 令和7年 5月 深草誓弥

この世に 自分より 劣っている者が 一人でもいると 思っているような人には 仏法は響いてこない (伊藤元)

1月の御正忌報恩講に講師として御出講して下さいました伊藤元先生は、昨年2024年10月にお浄土へと還られました。昨年まで御出講いただきました先生は、ご高齢ではございましたが活気あふれるご法話で、丁寧にお念仏のみ教えをお話し下さいました。先生は常に参詣人の反応を見ながらご法話をして下さり、理解の難しい仏教の言葉でも、生活の具体的な出来事を通して、分かりやすく教えて下さいました。今月の言葉は、伊藤先生が御正忌のご法話の中で、お話し下さった言葉です。しかしなぜ「自分より劣っている人が一人でもいる」と、仏法が響かないのでしょうか。

お寺にお参りし、仏法を聴聞することはとても大切なことです。しかし仏法を聞き続けていると、「ああ、自分は少し分かってきたぞ」とか、「あの人はまだ知らないな」といった思いがふっと湧いてくることがあります。他人よりも知識が豊富になったことで、自分が偉くなったと勘違いするのです。すると知識の無い人、自分より劣っている人を下に見てしまいます。それは人間の自然な心の動きなのかもしれませんが、それは「慢(まん)」という煩悩の一つです。「慢」とは、「慢心」または「おごりたかぶる心」を指します。これは、自分を過大に評価したり、他人を軽んじたりする煩悩を意味します。

蓮如上人は、「心得たと思うは、心得ぬなり。心得ぬと思うは、こころえたるなり」と仰せられますが、私たちが教えを聞くことで、いつの間にか物知り顔をして、「心得たと思っている賢者」になってしまう危うさを指摘されるのだと思います。私たちは知識を求め、他人よりも多くの知識を持っていることが素晴らしいことのように思い込んでしまっているのではないでしょうか。仏法を聞いて「なるほど」と思えることはあるけれども、その「分かったつもり」や「人より知っている」という慢心は、実は仏法の道をふさぐものにもなります。伊藤先生は、教えを聞いている私の姿勢を、あえて厳しく指摘されたのだと思います

仏様の智慧とは、仏様の方から私達を照らし、真実に目覚ましめようと私の心にはたらきかけて下さいます。仏法を聴聞するということは、沢山仏教語を学んで知識をつけて、物知りになることが目的ではありません。教えに遇えば遇うほど私の姿を教えられ、知っていることであっても何度も何度もくりかえし聞いて、我が身の事として教えをいただくことが大切なことです。真実なる仏法に照らされたら、「自分は何も分かってなかった」と気づかされる。その繰り返しこそが、仏法を聞くということなのでしょう。何も分かっていない自分が知らされると、自分より劣っている人は一人もいなくなります。逆に私の身の回りの人は、お念仏を勧めて下さる大切な人として見えてくるのでしょう。伊藤先生はご法話の中で、吉川英治氏の「我以外皆我師(われ以外、皆わが師なり)」という言葉もご紹介下さいました。私以外の方々は、この私をお念仏の世界に導いてくださった師、先生として拝んでいく世界があると教えられます。私の身の回りの一切に対して、手を合わせながら生きていけるということです。

自分より劣っている人が見えてしまう自分、物知り顔をしてしまう自分は、ダメなやつだから仏法から外される、ということではありません。むしろ、そういう私こそが、阿弥陀仏の救いの対象であることも仏法から教えられます。浄土真宗の他力の教えは、「こんな私ではダメだ」と自分を裁くためのものではなく、「このような私でしかない」と気づくとき、「そんなあなたをこそ、捨てはしない」と呼びかけてくるのです。 令和7年4月 貢清春

世の中は 悪人の懺悔の涙によってうるおされて 善人の驕りによってかわいていく (金子大栄)

いつの時代であったとしても、私たち人間は、自分というものを絶対化し、「尊貴自大」と経典に教えられるように、自分ほど尊いものはないと振舞ってきたのでしょうが、今日ほど人間の自己中心性の闇が露呈している時代はないのではないかと思います。

アメリカのトランプ大統領をめぐるニュースが連日報道されていますが、先日は「慈悲の心を持つように」と諭した大聖堂の主教に対して、トランプ氏が強く反発したというニュースがありました。自らの考えや、思いにそぐわないものは徹底排除し、自分の思考に近いものだけを近くに置いているのでしょうから、おかしいと感じても誰も止めることはできない状態ではないかと危惧します。

それと同時に、そのような「自分は正しい、他は間違っている」という強い思い込みが自らの中にもあること。そして、その正しいと思い込んでいる自分の外に、「あの人は悪人で、この人は善人だ」と勝手に決めている私がいることに気付かされます。「トランプ氏は悪だ」といっている当の私は、「自分は正しい」というところに立っているのです。

そのような近代の闇といえる、自己中心性に対し、問題を提起しているのが夏目漱石の『こころ』です。「私」と名のる小説の語り手である若い学生から、「先生」と慕われていた人物が、ある時、「私」に追求するように語りかけます。

「悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか。そんな鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずはありませんよ。平生はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという間際に、急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。だから油断ができないんです。」(夏目漱石『こころ』より)

この言葉は「先生」自身が、自分は「善きもの」、「正しきもの」だと思っていた、その思い込みが、友人を死に追いやるような心をもつ者になって砕け散った、悲鳴のような言葉だったと小説を読み進めると知らされます。「世の中は 悪人の懺悔の涙によってうるおされて」とありますが、懺悔は自己反省ではありません。省みている自分自身が明らかにされなければなりません。悪人は真理の光に照らされて明らかになった姿であり、その姿は「いざという間際に」人を傷つけかねない現実の私です。煩悩に翻弄されて、誰かを傷つけながら生きざるを得ない自分自身に出あうところに、懺悔の涙が流れるのでしょう。親鸞聖人は「煩悩具足のわれら」と語られています。自分で自分の中に沸き起こってくる煩悩をどうすることもできない懺悔の涙のところに、はじめて「われら」といわれる、如来から大悲されている衆生の現実に立つことができます。

「善人の驕りによってかわいていく」、渇きという言葉がもちいられていますが、渇愛という言葉があります。まるでのどが渇いたものが限りなく水を求めるような自分自身に対する執着です。驕り、自分自身を絶対化するということは、同時に帰依すべきものを見失い、自分自身が批判されることが無くなることでもあります。今日の時代社会は、善と善、正義と正義がぶつかり合い、バラバラになっている感覚を持ちます。だからこそ、夏目漱石が『こころ』で問題提起した自己中心性の闇を自分のこととして見つめていきたいと思います。 令和7年 3月 深草誓弥

人の悪口は嘘でも面白いが 自分の悪口は本当でも腹が立つ

遠慮や気を使う必要がない人たちが集まると、その場にいない人の陰口を言ったり欠点をあげつらったりと、悪口が飛び交うことがあります。他人の悪口は嘘でも面白いものです。しかしその悪口の矛先が自分に向けられた時にはどうでしょう。たとえ自分の本当の事を言い当てられた言葉だとしても、腹を立てて不機嫌になってしまいます。私もそうですが、素直に「はい、その通りでした」と頷けない根性を持っています。自分の本当の姿を受け入れることはとても難しいものです。だれでも自分がかわいいし、自己中心的な生き方をしています。今月の言葉は我が身をするどく言い当てられた言葉で、耳が痛いです。

蓮如上人は、『人の悪き事はよくよく見ゆるなり、我が身の悪き事は覚えざるものなり(蓮如上人御一代記聞書195番)』とおっしゃっています。私たちは誰でもが善悪を計るモノサシを持っていますが、他人に対しての尺度と、自分に対しての尺度が違うので、自分の「悪い」ところは気が付かず、他人の悪い事には敏感に反応し目に付いてしまいます。自分の悪に気が付かないどころか、「自分はいつでも正しい、悪い所は無い」という所に立ち、自分を省みようとしないのが私たちの本当の姿なのではないでしょうか。どこまでも都合よく自分自身を見ようとする、その心を照らす教えに出会わない限り、自分自身の愚かさに気付くことはありません。

仏様は「自分の目で自分の姿を見ることが出来ないから、お経の教えの中に自分の姿を見なさい」と私たちに問いかけています。その事を中国の善導大師は『経教はこれを喩うるに鏡のごとし。しばしば読み、しばしば尋ぬれば、智慧を開発す(観無量寿経疏)』と説かれています。お経は聞いているだけでは何を説いているのかよく分かりませんが、喩えてみれば私を映す「鏡」の様だというのです。

自分の肉眼で自分の体を見ようとすると、見る範囲が限られてきます。後頭部や背中を見ることは出来ませんし、自分の顔を見るには鏡が必要です。毎日見る鏡は外側しか映し出しませんが、経教は私の内面をありのままに映し出す鏡の様なものなのです。お経を何度も読み、何度も仏のお心を尋ねていけば、仏の智慧が開かれていきます。智慧が生み出され開かれていくとは、自分が賢者になって偉い者になっていくのではありません。お聖教をくり返し読み求めていくことによって自身の迷いの姿が知らされ、愚かな凡夫であるという事が教えられるのです。

阿弥陀は、そういう身を生きる凡夫だからこそ見捨てずに、浄土へ迎え取ろうとはたらきかけておられるのです。その事を御経の中には「念仏衆生、摂取不捨」と説き、仏に背を向け逃げている愚かな私であったとしても、追いかけて摂取し捨てないとご本願に誓われました。そしてそのこころを私たちに届けようと回向されたのがお念仏です。お経の教えを鏡とするということは、仰ぐべき教えが明確になり、私が目指すべき方向が浄土であると決定するということでしょう。

悪口は言わないようにしようとか、本当のことを言われても腹を立てないでおこうという道徳の話ではありません。悪口を言ってしまう私、本当の自分を知らない私だからこそ、経教の鏡が必要なのだと問いかけているのが今月の言葉なのだと思います。 令和7年2月 貢清春

南無阿弥陀仏は わたしを 生み 育て 人と成す 久遠の母性 (池田勇諦)

新しい年を今年も迎えることができました。「あけましておめでとう」とお正月には挨拶を交わしますが、いったい何がめでたいことでしょうか。一つ歳を重ねたからでしょうか。御馳走を食べたり、お年玉をもらえるからでしょうか。真にめでたいことは何でしょうか。

「去年はあんまりいいことなかったけど、今年はいいことあるだろう」と新しい年に望みを持つのは当然のことかもしれません。しかし、何でも望み通りになった年などありはしません。思い通りにならない現実の中を思い通りになることを夢見ていきるならば、酔生夢死と教えられるように、もう二度と戻らない今を無駄に過ごしてしまうことになります。

今月の掲示板の言葉は、南無阿弥陀仏について池田勇諦先生が教えられた言葉です。先生は著書の中で南無阿弥陀仏には三つの読み方があるとして、次のようにしめされています。

一つ目は「阿弥陀仏に南無したてまつれ」と読むと、釈迦諸仏がつねに私の背を押してくださる励ましの言葉になること。

二つ目の読み方は「阿弥陀仏に南無せよ」と読むと、そこに阿弥陀の「本願招喚の勅命」、阿弥陀からの至上命令になること。

そして三つ目が「阿弥陀仏に南無したてまつる」と読むと、「私は阿弥陀仏に南無するものとして生きていきます」という決断、告白をあらわす言葉となること。

南無阿弥陀仏は、私という存在を真にこの世に誕生させ、育て、人とならしめる母性である、つまり南無阿弥陀仏が真の親であると掲示板の言葉は教えています。私たちはどんな人も二親を縁としてこの世に生を受けますが、そのことだけでは自分は「産み落とされた者」、「気が付けば生まれていた」という思いにとらわれ、思い通りにいくかいかないかという眼差しで自分の人生を眺める傍観者になるほかありません。

私の存在のはじめに「人として生きよう」という願いのあることを教えるのが南無阿弥陀仏でしょう。久遠の昔より流転していると教えられるように、この世に誕生する前から迷い続けてきている私に、すでにして南無阿弥陀仏が与えられていることの不思議。そのことを親が我が子のことを思うように、私が念ずるよりも先に、阿弥陀仏に念じられていると先達は教えられています。

妙好人の浅原才市さんは「なむあみだぶつ なむあみだぶつ 念仏は 親の呼び声 子の返事」と言葉を残しておられます。真の親として私を念じている、呼んでいる阿弥陀仏。私たちは阿弥陀仏を親と慕い、親を呼ぶのです。子が母をおもうがごとく、仏を憶うのです。

今月、福浄寺は報恩講を迎えます。親鸞聖人は人間が生きていく上でなくてはならないことを「真宗」という言葉で示されました。真宗に出遇えばいつの、どこの、誰でもがどんな状況の中でも自分を失わずに生き活きと生きていけることを、私たちに先立って念仏にあい、念仏に生きた人々が証明されています。すでにして私のところに念仏がいたりとどいていることこそ、真実めでたきことではないでしょうか。さあ、念仏申しましょう。令和7年 1月 深草誓弥

不幸 今の自分に与えられてあるもの 今の自分にめぐっていることが どれだけ幸せなことか わからないこと

「報恩講」の季節となりました。報恩講とは親鸞聖人のご命日を縁として集まって「正信偈」のお勤めをし、仏法を聞き、お斎を味わう。この報恩講を勤めてきた歴史が、浄土真宗という宗派となったと言っても過言ではありません。報恩の「恩」の言葉をひもとくと、インドの言葉で「カタンニュー(為されたることを知る)」という言葉を、中国の漢字である「恩」という字に翻訳されたと伝わります。暁烏敏師は「この世に居るということの一切がご恩である。・・・私共の生活は恩をうくる生活であるともに、恩に報いる生活である。・・・毎日が報恩講である。」と教えて下さいます。報恩講を勤めるということは、今自分自身がいただいているもの、今までなされてきた事を知る事から始まります。報恩の「報」の字は「むくいる・お返しする」という意味と、「しらせる」という意味があります。報恩講をご縁として、ご恩を我が身に知らせ、お念仏を味わっていくという大切な仏事であります。

今月の言葉のテーマは、「私にとって本当の幸せとは」ということです。自分自身に恵まれていること、様々なめぐり合わせに気がつかずに、「あたりまえ、当然」として生活しているということは、不幸なことではないでしょうか、と問いかけています。自分自身を振り返ってみると、日々、足りないものを探しては不足・不満を感じて生活しています。あれが欲しい、これが欲しいと貪り、手に入れたとしてもすぐに他のものを欲しくなってしまいます。ものにあふれ、裕福で恵まれた生活をしていても、愚痴ばかりの人生ならば、どれだけ長く生きても不幸と云わざるを得ません。与えられているものに目を向け、全ての縁を「有り難う」といただく生き方にこそ幸せがあるのではないでしょうか。

私は、中島みゆきさんが歌う「糸」という歌が好きです。

縦の糸はあなた 横の糸は私

織りなす布は いつか誰かを

暖めうるかもしれない

(中略)

縦の糸はあなた 横の糸は私

逢うべき糸に 出逢えることを

人は 仕合わせと呼びます *歌詞抜粋

「縦の糸はあなた、横の糸は私」という歌詞はとても印象深いフレーズです。人間関係を縦糸と横糸に見立てて、そこから織り出される布は「いつか誰かを、暖めうるかもしれない」と、私たちの生活の営みが、他者に対して何らかの暖かさとなって包み込んでいく、そういう可能性をもった人生を生きているのだというのです。とても素晴らしい歌詞です。そして最後には「しあわせ」を「仕合わせ」という言葉で表現してあります。普段「しあわせ」は「幸せ」と書きますが、中島みゆきさんは「仕合わせ」という字の響きを大事にされています。これは、その様になった成り立ちや因縁を表し、自分を超えた目には見えないはたらきの中に自分がここにある、ということを表現されているのだと思います。良いことであろうが悪いことであろうが、全てがめぐり合わせて私の人生となっているということです。

お寺で勤める法要や研修会の最後には、親鸞聖人ご制作の和讃「恩徳讃」を唱和いたします。如来大悲の恩徳、師主知識の恩徳に報い、謝すべきであると歌われます。私を救ってくださる仏さま(如来大悲)、そして私たちに先立って念仏に生きていかれた方々(師主知識)の勧めによって、教えに遇わせていただいているという事実があります。私たちにめぐり合わされた、与えられていたご恩を全て理解することは難しいことですが、この度の報恩講の仏事を通して、先祖から私の所へ仕合わせられた事の幸せを感じつつ、お参りしたいと思います。 令和6年12月 貢清春

「南無」とは思いの執着に気づき

「阿弥陀仏」とは本当の明るい自分をひらく力 (仲野良俊)

南無阿弥陀仏は呪文ではありません。しかし、南無阿弥陀仏を呪文にしてしまう心が私たちのなかにあるようです。人間が人間以外のものにたよって自分の思い、欲望を叶えてもらおうとする、その心が呪文を求め、南無阿弥陀仏を呪文にしてしまうのだと思います。

人間はいろいろなことをできる力を持っていますが、その中でも「思う」ということは大きな力です。様々なものを想像し、夢をもって行動することができます。しかし、「思う」ことができるが故に、その思いや考えに固執する、握りしめて離さないということが出てきます。仏教ではその固執を執着と教えます。

アメリカの大統領選挙も終盤です。トランプ氏の過激な発言が度々報道されてきています。そのようなニュースを見るたびに、「なぜあのように自己主張したり、威張って見せたり、相手をこきおろしたりするのだろう」と思います。しかし同時に「自分の中にもそういう心があるではないか」とも思います。相手を上げたくない、自分を上に置きたいという心です。虚勢を張らずにはおれない心、優越感の奥には劣等感があります。あらためて感じるのは、人間の根本問題は私が私になること、自分に帰ることだと思うのです。

掲示板にあげた言葉には、「南無阿弥陀仏の「南無」とは思いの執着に気づき「阿弥陀仏」とは本当の明るい自分をひらく力」といわれています。「自分のようなものは駄目だ」と思う、思いの執着に気づき、駄目でもなければ、人一倍偉い自分でもない。引き算も足し算もしなくていい。「本当の明るい自分を開いてくる」のが阿弥陀仏であるということでしょう。

「南無」ということを形であらわすと礼拝ですが、たまにこういう事をおっしゃる人がおられます。「自分は何も拝んだりしません。そんな卑屈なことはしない」と、さもそれが立派な人間であるようにいわれますが、問題は拝むとか拝まないではなく、拝むべきものが見いだせないことではないでしょうか。

先にも申しましたが、人間はただ生きているということではなく、思いをもって生きる存在です。苦悩があります。生きていながら生きていることそのものが問題になる、これが人間の人間らしさでしょう。病気で悩む、人間関係で悩む、いろいろなことで悩むのですが、根っこには自分自身を受け取れるかどうかという存在としての苦悩があります。

問題は、私自身の内にある。そのことに目覚めた時に、自分の全体を宗教の世界に投げ出す礼拝ということが成り立つのでしょう。ですから礼拝は人間のほうからは成り立ちません。自分の都合を満たしてもらおう、自分の思いをかなえてもらおうというたくらみをもって拝むならば、自分の思いをかなえてもらうために拝んでいるのですから、思いの執着の延長線上にあるものです。人間を救うどころか、帰って迷いを深めるものになるでしょう。

最初に南無阿弥陀仏は呪文ではありません、と申しましたが、南無阿弥陀仏はすでに阿弥陀のほうからあたえられたものであるが故に、私のせまく、暗い、思いの固執を破るのでしょう。南無阿弥陀仏は、広い世界に連れ出し、自分に帰らせる、如来のはたらきです。 令和6年 11月 深草誓弥

自分を苦しめている 因(もと)が知られた それはほかならぬ 自分自身だった (平野 修)

お釈迦様は29歳の時に道を求めて出家されます。その動機を「四門出遊」という物語で伝えられています。古代インドの町は、町全体を城壁が囲む様な作りでした。東西南北にそれぞれ門があり、お釈迦様がその門を出て外の森へと出かけられた時の出来事です。

物思いにふけるお釈迦様に、父の王は気晴らしに外出をすすめられました。従者を連れてまず東の門から出ようとした時に、老人に出会いました。腰が曲がって、顔がしわだらけになった人の姿を見たお釈迦様は「あれは何だ」と従者に聞くと、「あれは老人です」と答えます。「老人とは何だ」とさらに訪ねると、「あの人も若いときがあったのですが、だんだん年老いてきて、あのようになったのです。だれでも必ず老人になります。お釈迦様も例外ではありません」そのように従者が説明すると、お釈迦様は物思いにふけってしまい、城へ引き返してしまいました。次の日、南の門では病人を、また次の日、西の門では葬式の列を見かけました。「だれでも必ず老人になり、病人になり、最後には死を迎えます。お釈迦様も例外ではありません」その様に従者は答えます。老病死の現実に向き合われたお釈迦様にとっては、大変ショッキングな出来事であったに違いありません。そしてある時、北の門から出ようとされると出家者に出会われます。質素な身なりの出家者のその清らかな姿に心惹かれ、「道を求め修行する生き方があるのか、私もあの人のようになりたい」と出家を決意されたと伝わっています。仏説無量寿経では 「老・病・死を見て世の非常を悟る。国の財位を棄てて山に入りて道を学したまう」と記されています。

私たちは、必ず年をとり、病を身に受け、そして死んでいかねばなりません。しかし日常はどういう生活をしているかというと、老病死に目を背け、目先の幸せばかりを追い求めて生きているのではないでしょうか。お釈迦様は「四門出遊」の出来事を通して、自身の生き方に大きな疑問を感じました。自分の思いが叶う人生であっても、老病死の前ではすべてが無意味なものとなってしまう。苦しむ現実が人生の課題として切実な問いとなったときに、人生の意味を訪ね求めていく歩みが始まるのだと、この四門出遊の物語は伝えているのだと思います。

私の家には一匹の犬を飼っています。ある時その犬が前足の片方を地面に着けずに、三本足で歩いていました。足の裏をよく見ると、指の付け根が赤く腫れあがり腫瘍が出来ていました。怪我をしてばい菌が入ったのか、見た目でも痛々しさがあったので病院へ連れて行こうかと家族で話していましたが、数日後に様子を見ると腫れは引いて、何もなかったように四本足で歩いていました。足が腫れたので痛みはあったかもしれませんが、三本足のままでもありのままに生きていた犬の姿から、我が身が問わている様な気がしました。

犬や猫にも老病死はありますし、痛みを感じる事はあると思いますが、老病死によって苦しむということはありません。人間はというと、いつまでも若くありたい、健康でいたい、死にたくないという思いに執着をしているために苦しみが生じます。私たちを苦しめている原因は、老い、病み、死ぬという体の状況ではなく、思いの執着にあるのだと仏教は教えます。苦しむ因が自分の中にあったのです。私を苦しめている存在が外からやってくると思っているかもしれませんが、本当は自分自身が苦しみを生み出しているという事なのです。

仏様の教えを学ぶという事は、人生の苦悩に真正面から向き合い、それを背負って生きていく人間になるということです。何かに誘惑されたり妥協したりすること無く、人生の問題を我が身の事として引き受けていける人間になるということです。その事が明らかになるときに、老病死の苦しみも超えていける道が開かれていくのです。 令和6年10月 貢清春

地獄が無いと言うている人が

日日毎日煩悩の 炎を燃やして生きている

地獄が有ると言うてる人が

地獄を忘れて暮らしている (正親含英)

9月になり、ようやく朝夕は心地よさを感じることができるようになりました。今月は秋の彼岸会を迎えますので、掲示板にも浄土について教える言葉を選ばさせていただきました。しかしそういわれても掲示板の言葉には、地獄のことが語られていて、浄土のことは何も記されていないではないかと、おしかりを受けるかもしれません。

私たちの中には浄土への往生というと、どうしても「いつか」「どこか」、いいところへ行けると考えてしまう心があります。浄土をここではない、どこかよそにある場所のように思い、対象化して、「どこにあるのだろうか」、「本当にあるのだろうか」という形でしか考えられません。その浄土は、自分自身に目覚めを与える世界であるどころか、自分自身の在り方を不問にしたまま求める個人的な理想郷にとどまるのではないでしょうか。

ある先生が、「地獄や浄土は本当にあるのか」という問いに対して、「造ったからあるのです」とこたえられていたことを思い起こします。

親鸞聖人は、『教行信証』の中で、真実の浄土(真仏土)について、

「謹んで真仏土を案ずれば、(中略)大悲の誓願に酬報するがゆえに、真の報仏土と曰うなり」 (『教行信証』真仏土巻 真宗聖典300頁)

と示しておられます。真実の浄土(真仏土)とは、阿弥陀如来の本願の報い(むくい)として表れた世界、報土であるということがいわれています。浄土は私たちを離れてどこかに思い描かれる世界ではなく、まことの願いを見失った私たちに、まことの願いに目覚ましめんとする仏の願いがあらわれた世界だといえると思います。仏が私たちにはたらきかけ、つくりだされている世界です。そのような意味で、「いつでも」「どこでも」はたらきかけているのが浄土でしょう。

その浄土建立の一番最初の願いとして、無三悪趣の願が掲げられています。「浄土は地獄、餓鬼、畜生なからしめん」とする願です。ここに仏が私たちの世界を地獄とみそなわしていることがうかがえます。ここが一番重要な問題だと思うのですが、掲示板の言葉のように、地獄が有るという人も、無いという人も、「自分が造り出している」という自覚のないことが問題でしょう。思いどおりにいかないと腹をたて、罵り合い、傷つけ合う。また、他者の幸せを素直に喜べない。「わが身一つが可愛い」という我執煩悩で生きている私が、地獄を造り出しているのに、地獄は無いといえるでしょうか。掲示板の言葉では、続けて「地獄が有ると言うてる人が地獄を忘れて暮らしている」と続きますが、地獄が有るという人も、その有るといっている地獄は私がこしらえたものではないというところにいるために、地獄の本質を見失い、忘れてしまうという指摘ではないでしょうか。

浄土を離れて地獄もなく、地獄を離れて浄土もないのでしょう。大切にしたいことは、浄土も地獄も、「どこにあるのだろうか」、「本当にあるのだろうか」ということで問題にするのではなく、なぜ浄土、地獄ということが私に教え示されているのだろうか、と自分自身のこととして問い返すことです。

中国の唐の時代を生きた善導大師は、私たちが生きるこの現実世界を「他郷」あるいは「魔郷」と示しています。浄土は私たちの生きる世界を大悲し、批判する、真の故郷からのはたらきかけです。令和6年 9月 深草誓弥

悲の無いところに 阿弥陀は立たぬ

「火の無いところに、煙は立たぬ」の言葉が思い浮かぶと思います。根拠が無ければ、うわさは立たない。うわさが立つからには、なんらかの根拠があるはずだという意味です。今月の言葉は、阿弥陀様がお立ちになっておられるという根拠には「悲しみ」があるということです。

真宗の寺院にお参りしますと、本堂には阿弥陀様の立像が安置されています。鎌倉の大仏様も阿弥陀様ですが、座った姿の阿弥陀様です。座像としての阿弥陀様は、一般的に瞑想中のお姿、説法をしているお姿だと考えられています。立っておられる阿弥陀様は、苦悩する衆生を救おうとして私たちの前に立ち現れて下さった慈悲の姿を表現してあります。また阿弥陀様のお像を横から見ますと、若干前かがみの姿勢です。しかも片足が半歩前に出て、さあ今から人々を救いに行こうと足を踏み出しておられます。座っては居れず、立ちっぱなしでも居れず、私たちの所へすぐにでも行って救いたい、摂取不捨の大悲本願のおはたらきを、阿弥陀様のお像を通して表現されてあるのです。

仏心を表す言葉に「慈悲」という言葉がありますが、「慈悲」には「抜苦与楽」ともいわれ、楽を与え苦しみを取り除こうという仏のこころを表現します。日常生活でも感じることがありますが、苦しい事があっても一緒に分かち合ってくれる人がいたり、悲しみを共感してくれる存在があると安心できるということがあります。つらい出来事に会っても一緒にいて下さる人が側におられれば、頼もしいと感じます。逆に、側にいてくれる人がいない、分かち合う人がいない時のさみしさは、時間がとても長く感じられます。地獄といわれる世界はそういう場所です。地獄に堕ちたものは、終わることのない責め苦を味わうだけで、同伴する人は一人も居ないと説かれます。孤独の中に沈んで、たった一人で泣かなくてはならないのです。私たちの人生で、本当に楽が与えられる、苦が除かれるということは、どういう事をいうのでしょうか。

「さびしいとき」 (金子みすゞ)

わたしがさびしいとき よその人は知らないの。

わたしがさびしいとき お友だちはわらうの。

わたしがさびしいとき 母さんはやさしいの。

わたしがさびしいとき ほとけさまはさびしいの。

金子みすゞさんが詩の中で表現される様に、わたしがさびしい時には他人は知るよしもありません。友だちは笑って励ましてくれます。そしてお母さんはやさしさをもって抱きしめてくれるのでしょう。しかし金子みすゞさんは、本当に私のさびしさを知り、一緒に悲しさを共有する存在は仏様であると感じておられます。悲しみに寄り添って下さる仏様がいらっしゃって、どんな時にも「南無阿弥陀仏」というお念仏となってはたらいて下さる。そういう阿弥陀様のおこころをいただけばこそ、「私は決して一人ではない。不意に悲しみはやって来るけど、一緒に背負ってくださる阿弥陀様がいらっしゃる。」と、その大いなる慈悲のはたらきを感じたときに、私達の中に本当の安らぎと楽が与えられるのではないでしょうか。 令和6年8月 貢清春

自分の「安心・安全」を守るために 危ないものは徹底排除する

-コロナ・戦争の現実から見えてきた私-

2020年にコロナウイルスが日本に入ってきて、同4月7日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の都道府県に緊急事態宣言が出て、4月16日には全国が対象になりました。それから3回緊急事態宣言が出されますが、去年の令和5年5月8日に五類感染症になり、行政が様々な要請、関与する仕組みから個人の自主的な取り組みをベースにした対応になり、現在を迎えています。

実は坊守がつい最近コロナになりました。発熱し、咳をしていたので、風邪だと思い、嫌がっていましたが、病院に連れていきました。コロナの検査を病院ですると陽性ということで驚きました。その時私の頭の中にとっさに浮かんだのは、次の日からよそのお寺にお話にいく予定にしていたものですから、自分に感染していないだろうか?という、本当に身勝手な、自己中心的な思いでした。その後も浮かんでくるのは、坊守の心配よりも、自分が感染しないだろうか、子どもたちのお世話も大変だとか、自分のことばかりが頭をよぎっていたのです。帰り道は車の窓を開けるという行動もしました。本当に恥ずかしいですがこれが私の正体だったのです。

どんな大きな問題でも、その自分のところで答えなければならない。問題というのは何でも特殊的であり、ある意味ではニュースペーパー的である。問題は特殊的だが、答えは原理的に答えねばならない。(中略)特殊な問題ということは、それが外ということ、原理的に答えるとは内をあらわす。外を縁として内(自己)を明らかにする。

(安田理深選集15巻下、20頁)

問題とは大きな問題もあれば身近な問題もあります。コロナ、環境破壊、戦争、公害など大きな問題もあれば、家族とのゆきちがい、仏事の問題など、自分と関係ない問題はないのです。大きな問題は、どうしても自分と関係ないと思いがちですが、私の問題なのです。どんな問題も人間が、わたしが引き起こした問題であったり、そうでなくても、必ず関わりがある問題です。一つの問題には必ず背景があり、法則があります。さらに根源的な因があります。ですから安田先生がいわれるように、「外を縁として内(自己)を明らかにする」、外の問題を縁として内の自分自身が問われているのだと思います。

新型コロナウイルスが、人間に感染し、多くの人が亡くなりました。「コロナ禍」と呼ばれ、コロナは「わざわい」として扱われるようになりました。しかし、このわざわいは、誰がもたらしたものでしょうか。病の苦しみだけにとどまらず、コロナウイルス感染者に対する攻撃や差別は想像を超えたものでした。自分に危険が迫ってくると人は攻撃的になります。その問題が遠いときは「差別してはいけない」、「人を攻撃してはいけない」と言えますが、自分の身近に問題が迫ると、私がそうだったように、途端に変わってしまいます。自分を守るために危険なものは徹底排除する心が動いてきます。

「安心・安全」という言葉が、いつの間にか多用されていますが、自分の「安心・安全」を守りたいという心と、自分の「安心・安全」を脅かすものを排除しようとする心があります。自分たちの仲間に入れたくない人を「ばい菌」扱いするいじめがあります。ナチスは、「ユダヤ人は劣等民族だから穢れている」と差別し、虐殺しました。本当の意味での「安心・安全」という世界が明らかにならないまま、個人的、あるいは国家の中だけなど限定のある「安心・安全」を求めるならば、それを脅かすものは徹底排除、つまり戦争を正当化する論理に簡単にすり替わります。「安心・安全」という言葉には、よくよく注意をすべきだと思うのです。

来年被爆、敗戦80年を迎えます。この戦争は当時の人たちの責任だということだけでは済まされません。戦争を非難することも大切なことですが、戦争を引き起こすような心が、戦争を支持するような心が私の中に絶対ないとはいえないのです。「コロナ・戦争の現実から見えてきた私」と掲示板の言葉にありますが、あらゆる問題を縁として内の自分自身が問われているのです。「仰ぐべきものを見失った時代」といわれる現代だからこそ、人間の本質を明らかにする教えを聞かなければなりません。 令和6年 7月 深草誓弥

雨の日には 雨の日の 生き方がある (東井義雄)

梅雨の季節に入ろうとしています。この時期の寺は湿気が多く、除湿機がフル稼働していて、各部屋でうなり声を上げていています。この時期はジメジメしてうっとうしいものですが、私たちは晴れの日は「良い天気」、雨の日は「悪い天気」と言いがちですね。畑に種を蒔いた後に降る雨は「恵みの雨」となり、楽しみにしていた野外イベントが雨で中止になった時には「悪天候」と言う様に、その時々の人間の都合によって評価が変わっていきます。

生き物にとって「雨」はとても大切なものであり、田んぼや畑に育つ作物を育てるためにはとても大切な役割を持っています。しかし時には人の命を奪ってしまう様な災害に結びついてしまうものです。近年は雨の降り方が昔と違って激しくなっていて、「100年に一度の豪雨」と報道される様に、全国で大雨による災害が起こっています。

自然の様々な現象というものは、地球の均衡や安定を保とうとする力がはたらいているそうで、全ての事象が関係し合って動いていると、教えていただいた事がありました。風が吹き雲が生じることや、晴れたり降ったりすること、地震や火山の噴火等も全てが結びついています。

どれだけ天に晴れる様にお願いしても、天は私たちの意見は聞き入れてくれません。長雨の時には雨が止むまで待たなくてはなりません。自然は「あるがまま」です。善し悪し関係のない世界です。また、私たちの身も同じように、その通り成るように成っているのです。どれだけ若さを保とうとがんばっても、時が過ぎれば歳をとります。健康に気をつけても、病気には勝てません。生きることにしがみついていても、死ぬ時期が一刻一刻と近づいています。思い通りにならない「自然界」、そして「この身」だけれども、与えられた状況をそのまま受け止めることだだけが、私たちに出来ることだと感じます。

親鸞聖人は、お手紙の中で、

「生死無常のことわり、くわしく如来のときおかせおわしましてそうろううえは、おどろきおぼしめすべからずそうろう。」(『末燈鈔』真宗聖典P603)

「生死無常の道理(人生ははかなく、生まれた者は死ぬという道理)は、すでに釈迦如来がくわしく説いておられますので、驚かなくてもよいのです。」という意味です。無常とは、全ては移り変わり、変化し続けることを示し、私達は思い通りにはならない人生を生きなくてはならない、という教えです。自分の思いが先に有るのでは無く、与えられた環境、状況の方に自分を合わせて生きていかなければならないのです。

以前、90才を越えられた御門徒の女性から、「晴耕雨読」という四文字熟語を教えていただきました。その女性は言葉の通りに晴れの時には畑を耕し、みかん山へと仕事に出かけ、雨の日には家で新聞や本を読む生活をされているそうです。今月の言葉通りの生活を実践されていて、素晴らしいお方だと感じました。様々な思い通りにならない状況であっても、「雨の日には、雨の日の生き方がある」と、不都合な事もご縁として頂戴し、そのままにいただいていく生き方があるのだということを、今月の言葉は教えて下さいます。 令和6年6月 貢清春

おばあちゃんは(おじいちゃんは) なにに なりたいの? (ある小学一年生からの問い)

五月になりました。今月は一か月遅れですが、花祭りと敬老会を開催いたします。敬老会に関係する言葉を探していて、目にとまった言葉を、今月の掲示板の言葉に選ばさせていただきました。

おそらく、おばあちゃんが、小さい孫に語りかけたのでしょう。「〇〇ちゃんは、大きくなったら、何になりたいの?」孫はその問いかけに、自分の将来の夢を語ったのかもしれません。そして、その後、逆に孫から先に挙げた言葉を投げかけられたのでしょう。

「おばあちゃんは(おじいちゃんは) なにに なりたいの?」

この真っ直ぐな問いかけに、私たちはどのように応答できるでしょうか。「もう、年をとってしまったから、何にもなれないよ」と思われるかもしれません。年を重ねて、今まで出来ていたことが、だんだんできなくなっていきます。

テレビのコマーシャルでは、「アンチエイジング」に関係する広告が多く見られます。「年をとりたくない」という、抗老化が今の時代の気分のようです。「老化しないように、いつまでも若々しくありたい」。しかし、歳を重ねることは、本当にマイナスの価値しかないのでしょうか。

私たちの中には、何かをすること、できること「doing」を重んじる価値観が根深くあります。その人がどんな仕事ができる人か、何を頑張っているのか、何を成し遂げたか、などその人の行いで、その人の価値を決めるような心があります。では「仕事ができない人はダメ」、「何もできない人は価値がない」のでしょうか。思いもよらぬ病気で動くことが出来なくなることもあります。年を重ねると、しようと思っても、すること、出来ることが、だんだん無くなっていきます。

あらためて私たちが見出さなければならないのは、「doing」、何かが出来ることによる価値ではなく、「being」存在や生命そのものの価値だと思います。何が出来るか、否かにばかり目を奪われて、「being」「ある」ことの尊さを忘れてしまっている私に、「ちょっと待て」と立ち止まる契機として、「老・病・死」があるのではないでしょうか。歩みを止めなければならないような、如何ともしがたい自らの「老・病・死」の苦悩が、かえって自分自身の存在の尊さを尋ねるきっかけになるのではないでしょうか。

「おばあちゃんは(おじいちゃんは) なにに なりたいの?」

この問いかけは、これからどんな生き方をしていくのか、と問う言葉なのでしょう。「あなたは、歳を重ねて、病身になったとしても、その自分にどのような態度をとって生きていくのですか?」という問いです。

阿弥陀如来からの呼びかけを「あなたは あなたに なればいい あなたは あなたで あればいい」と聞きとられた先達の言葉が、あらためて思い起こされます。いつでも、どこでも、どんなときも、私が私自身でありうるか、どうかが、私たちの課題なのでしょう。 令和6年 5月 深草誓弥

花咲かす 見えぬ力を 春という 人となす 見えぬ力を 佛という(藤元正樹)

春の彼岸を過ぎた頃から桜のつぼみが膨らみ始め、4月初めの頃には満開となりました。だれかが「春が来た」と号令をかけたかの様に一斉に開花する姿は、不可思議の見えぬ力、自然の大いなる力を感じます。古来の人は、花を咲かせる、目には見えないいのちのうごめきと、躍動する姿に感動を覚え、「春」と名付けたのでありましょう。春は目には見えないけれども、確かに存在しています。

「ものごとはね、心で見なくてはよく見えない。いちばんたいせつなことは、目に見えない。」(『星の王子さま』サン・テグジュペリ)

現代人は目に見えるものだけを信じ、目に見えないものは信じないという傾向がある様に思います。私たちはプレゼントや物をいただくことがありますが、その物の値打ちや善し悪しだけ目を奪われて、その物に込められた思いや心などを推し量ったり、想像したりする事が難しくなっているのかもしれません。心や思いは目には見えません。「いちばんたいせつなことは、目に見えない」からこそ、心を凝らして見なくてはならないのだと思います。

今月の言葉では、続けて「人となす 見えぬ力を 佛という」と教えられます。「佛」とは、私を人として育てて下さる見えないはたらきであるといただかれています。「私は生まれた時から人間です」と仰る方もおられるかもしれませんが、人間ほど不安定な生き物はありません。どういうものに育てられるかによって、何者にでもなる様な存在なのです。

先日あるところでご法事があり、高齢の女性の方とお話をしていました。実家は真宗の御門徒で、結婚をして他宗の家へ嫁いだお方だったのですが、まだ若い頃にお彼岸の志を届けるために、親からの使いで寺にお参りされたことがあったそうです。「寺に参ったら、一席法話を聞いてきなさい」と親から言われ、しぶしぶお参りされたとのことでした。参詣席の一番前に座り、高座に座ってご法話をされた説教師から「悪を転じて徳と成す」という言葉を聞いたそうです。女性はその言葉が今でも忘れらないと語っておられました。思い通りにならない事が起きたり、様々な縁に触れた時に、この言葉を思い出しては力をいただいていると、お話下さいました。その女性は生き生きした表情で、その当時の事を語りながら、仏法のご縁に出会った事を大変喜んでおられました。

親鸞聖人は『教行信証』の総序に、「円融至徳の嘉号は、悪を転じて徳と成す正智」とお示しになります。「円融至徳(えんゆうしとく)の嘉号(かごう)」とは「完全なる徳をそなえた名号」という意味で、「南無阿弥陀仏」のことです。お念仏は「悪を転じて徳に変える正しい智慧のはたらき」があるということを讃嘆しておられます。身に起きる都合の悪いことを断ち切って救われるのではなく、苦しい現実でさえも徳へと転じられていくことが、浄土真宗のお救いということなのです。阿弥陀の願いを「本願」といい、そのはたらきを「本願力」や、「弥陀願力」といいます。その女性のお話を聞きながら、阿弥陀如来がその人の人生を支えている言葉となって、活きてはたらいて下さっているのだと感じられました。

嬉しい事もあれば、悲しい出来事に出会うこともあります。身に起こる全ての事をそのまま引き受け、都合の悪いことであっても、無駄なものは一つもないと転じてゆける智慧をいただいていくことが、お念仏の利益なのです。「佛」のはたらきに出会って欲しい、そして「人」とならせていただこう、そういう願いを今月の言葉からいただきました。 令和6年4月 貢清春

人間心を そのままにしておいて

浄土を求めるということは 成り立たない (仲野良俊)

春の彼岸をむかえる三月の掲示板の言葉に、仲野良俊先生の著作の中の言葉を選ばさせていただきました。著作の中で、先生は人間心について「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」であると押さえられています。「浄土を求めるだけならば、都合のよいことを求めることと区別がつかないだろう。浄土を求めることの裏には穢土を厭う心、都合のよいことを求め、都合の悪いことを逃げようとするような人間心を厭う心というものがなければならぬ。」と述べられています。

あらためて日々の生活の中で、私自身何を中心にして生きているか、と立ち止まってみると、やはり「自分の都合」や「自分の思い」を中心にして生きています。都合のいいことが好きで、都合の悪いことが嫌いという心です。思い通りに事がはこぶと、ニコニコし、思い通りにいかないと腹をたてたり、愚痴をいうのです。こうやって文章にすると、あらためて恐ろしい心だと思いますが、「あの人さえいなければ」と思うことすらあります。この私の心をそのままにして、求められる世界はとても独善的な世界だと思います。

穢土という言葉があります。浄土に対して、煩悩によって穢された世界をあらわす言葉で、私たちの現実の世界を言い当てた言葉です。そして、この穢土をつくり出しているのは誰かというと、私が嫌いなあの人や、この人ではありません。煩悩具足と教えられている他ならぬ私自身です。仏教は、この「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」、人間心が穢であり、その人間心で出来上がっている世界を穢土と批判しているのでしょう。

「助かる」とか「救われる」という言葉を使いますが、どういうことが助かることでしょうか。それこそ、自分なりのイメージで助かる、救われるといっているだけで、本当のすくいはわからないのではないでしょうか。もし「自分の都合」や「自分の思い」がかなうことが、助かること、救われる事ならば、思い通りにならないものが徹底的に排除され、最後は誰もいない世界になり、思うようにならない現実の自分自身も受け取ることはできなくなってしまいます。むしろ自他共に助からなくしているのは、自らの思いではないでしょうか。

浄土はそのような人間心を批判し、真実の願いに目覚ましめるはたらきを持つ世界だといえるのではないでしょうか。「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」という人間心が穢であることを批判するのが浄であり、その如来の悲しみ、願いによって成り立つ世界が浄土です。

私たちは断ちがたい執着をもっています。生きている限り「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」、人間心があり続けるのでしょう。だからこそ、阿弥陀如来は、念仏を一切衆生にあたえ、呼びかけて、凡夫が凡夫に帰っていくことができる世界、浄土を荘厳されているのです。令和6年 3月 深草誓弥

「鬼は外 福は内」 「恵方巻」 問題は

どうなることが 幸せか 分からないこと

節分とは季節の分け目、変わり目のことであり、一年に4度(立春・立夏・立秋・立冬)訪れます。古来中国ではその季節の変わり目には邪気(鬼)が舞い込んでくると信じられていました。季節が変わる前日にその鬼を払う行事として「節分」があり、日本にもその習慣が伝えられ、春の伝統行事として習慣化しました。「鬼は外、福は内」という掛け声とともに豆(魔滅が由来)をまき、年の数だけ豆を食べて厄除けを行います。病気や災難などを鬼に見立てて追い出し、家内安全・健康長寿などの、幸せな福を呼び寄せようという考えから行われる行事です。また最近では、節分の時に恵方を向いて太巻きを食べる「恵方巻」の習慣も流行しています。これも豆まき同様「除災招福」を願う行事だそうですが、浄土真宗ではなじみの無い習慣です。

「除災招福」とは文字通り、災いを除けて福を招くという意味で、心は私たちの素朴な日常感情です。しかし思い通りにならないのが私達の生活です。人は誰しも災難に遭いたくありませんが、縁次第では予期せぬ災難が降りかかることもあります。その中で自分の思い通りになる事が幸せな人生だと思い、逆に都合の悪い事に遭遇すると、不幸な人生だと思ってしまうのではないでしょうか。親鸞聖人は、その様にしか受け止められない人間のこころを「罪福心」と教えられます。罪悪を恐れ、福徳を得る事のみが人生の目的だと信じるこころです。お念仏の教えはそういう私たちの姿を「迷い」と教えます。そしてその様な罪福心にとらわれ、迷信や俗信にとらわれる生き方を悲しまれ、現世祈祷や占い事に頼らずに生きていける道を示して下さいます。親鸞聖人の和讃に、

「かなしきかなや道俗の 良時吉日えらばしめ 天神地祇をあがめつつ ト占祭祀つとめとす」 『正像末和讃』

「何とも悲しいことに、僧侶も俗人も、日の善し悪しを選ぶことにとらわれて、天の神、地の神をあがめながら、占いや祈願をして幸福を招き、災難を除こうと努めています。」という意味です。葬儀の時には「友引」を避けたり、「大安」の日を選んで結婚式を開催する習慣がありますが、なぜでしょうか。何が起こるか分からない未来に対しての不安があるために日を選び、占い等に頼ってしまうのです。その様な迷信に頼ってまでも幸せになりたいと、必死に生きているということなのかもしれません。しかし親鸞聖人は、自分の都合の善いことだけが起こるようにと願う道俗の姿を「かなしきかな」と嘆いておられます。除災招福を神々に祈るとういうことは、結局は自分の欲望を満たすために神様を利用しているということではないでしょうか。むしろ、都合の悪いことが起こったとしても、その出来事を素直に受け止めて、そこから何かを学んでいくことがあるならば、どんな事が身に振りかかかろうとも、自分を育てるご縁としていただけるのではないでしょうか。

くり返しになりますが、浄土真宗ではや「除災招福」のために日を選んだり、方角に善し悪しを決めることはありません。真宗門徒にとって節分や恵方巻は、わざわざする必要がない行事だということです。本来毎日は大切な一日一日であって、掛け替えのない毎日です。善い日も悪い日もありません。無駄な一日というものは無く、自分を存在せしめる為には、大切な一日だと受け止めていくのが念仏の教えです。

何が起こるか分からない時代ですし、何をしでかすか分からない私たちです。嬉しい事に出会うこともあれば、思いもしない出来事に苦しむこともあります。しかし、起こってきた様々な出来事を、ごまかさずに受け止めて生きていける道があることを、お念仏は教えて下さいます。それは、どんな状況に身を置いても、人生が空しく過ぎない生き方が在るということです。その教えに出遇っていくことが本当の幸せではないでしょうか。この機会に、自分にとってどうなることが幸せなのか、真剣に考えてみましょう。 令和6年 2月 貢清春

悲しみは 人と人とをつなぐ 糸である (藤元正樹)

令和6年1月1日に石川県で震度7を観測した能登半島地震がおきました。被害にあわれた被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い申し上げます。

北陸地方は浄土真宗の土徳の篤い地域です。能登、金沢、富山、小松大聖寺で約1280もの寺院教会があります。私も知人が多くいる地域です。地震が発生してから、何人かと連絡を取り合っていますが、皆さん能登の方が大変だといわれています。何かできることはないだろうかと思い、ご自身のお寺も被害にあわれる中、被災地に入り炊き出しや防寒用品を届けておられる方のところに、こちらから支援物資を送りました。

しかし、発送作業をする中でも、「かえって迷惑ではないだろうか」、「こんなことしかできないのか」などいろいろな思いがわいてきました。現地に入り、炊き出しに参加している友人を応援することしかできない自分に、もどかしさも感じています。自分自身の無力さや、他者をおもうこころに限界を感じ、切なくなります。

そのような中で、東日本大震災の時、大津波で本堂が全壊となった陸前高田市の佐々木隆道さんが被災後に語られた「忘れないでください。これが被災地一番の願いです」という言葉を思い起こしています。何かが出来た、出来なかったではなくて、被災された方が願っているのは「忘れない」ということだと思い返しました。

今回の掲示板の言葉に、「悲しみは 人と人とをつなぐ 糸である」という言葉を選びました。震災の惨状を見聞きして、胸が締め付けられるような悲しみを感じた、その悲しみのところに他者の存在を感じられているということを教える言葉だと、あらためて思ったからです。さらにいえば、他者の苦しみに「何かできることはないだろうか」というこころが起こることも、決して私が起こそうとして起こした心でもなく、逆に止めようとして抑え込むことのできる心でもありません。悲しみの心は他者との関係の中で起こってくる心です。

お釈迦さまが少年だったころの物語に次のようなお話があります。

お釈迦さまはある時、王様であるお父さんに連れられて、ある農村に出かけられました。その農村では農耕祭が行われていて、農家の人が畑を掘り起こすと、中から虫が出てきました。その様子を何気なくお釈迦さまはご覧になっていたのですが、どこからか鳥が飛んできて、その虫をついばんで、どこかへ飛び去ってしまいました。その様子を見ていた少年のお釈迦さまの胸の中に、悲しみの心が沸き上がってきて、傍らにあった木の下に座って「あわれ、生きものは互いに食み合う」と言葉をつぶやかれた、という物語です。

この「あわれ」という悲しみの心はどこからおこってきたのか、という瞑想をされたのだと思います。互いに相手を犠牲にして生き延びようとするような、別々のいのちを生きていながら、しかし「あわれ」というこころがおこってくるのはなぜか、ということがとても大切なことだと思います。同じ一つのいのちを生きているのもかかわらず、バラバラであることへの痛みを感じるところに悲しみの心がおこってくるということを、この物語は教えているのだと思います。

たとえ何かが出来なくても、悲しみの心を大切にすることが、被災者の方とつながる糸だと思うのです。悲しみの心を大切にすること。「何かできないだろうか」と念じ続けたいと思います。 令和6年 1月 深草誓弥

この世の中 何が起こるか わからないのは

この世の中に 何をしでかすか わからない私が いるから (佛光寺掲示板)

安倍元首相が暗殺されてから1年半が経ちました。その当時はとても衝撃的な事件だったことを記憶しています。後に報道されましたが、犯人の母は旧統一教会に入信し、多額の寄付をしていたことから家族がバラバラになり、犯人は次第に団体への恨みが増していったそうです。その報復として、団体に近い人物とされていた安倍氏の襲撃を思い立ったということでした。人間の苦しみや悩みを救済へと導くことが宗教の役割であるはずなのですが、この様な悲しい事が起きてしまった事は、宗教に携わる私にとってショッキングな事件でした。しかし、この事件の犯行に至った動機や背景を知らされると、この犯人も「被害者」という一面があった様に思われます。

私たちは事件が起こると「加害者」「被害者」という二つの立場で見てしまいますが、厳密にどちらかに分類することは出来ないようにも感じます。その時々の環境や条件、無数の「縁」の重なりの中で事件が発生し、私たちはいつでも「被害者」にも「加害者」にもなり得るのだと思うのです。まさに「この世の中、何が起こるかわからない」時代です。しかし「この世の中」だけの問題として片付けられません。「何をしでかすかわからない、私がいるから」と、問題の根っこを私の中に見つめているのが今月の掲示板の言葉です。

「何をしでかすか分からない」と言われても、日常は悪いことをしない様にして、なるべく善を行おうと心がけて生活しています。今年の流行語に「闇バイト」がありましたが、多くの人は「私にかぎって、闇バイトなどするはずがない」と思うものです。また、もし自分の子供が闇バイトをしていたとしても、親は口をそろえて「まさかあの子にかぎって、そんなことをするはずがない」と否定するでしょう。もし事実だったとしても信じられずに受け止められません。「意思がかたければ、犯罪は犯さない」、「私がしっかりしていたら大丈夫」そういう言葉も聞きます。しかし親鸞聖人は次の様に教えられます。

『「さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべし」とこそ、聖人は仰せ候ひしに』 歎異抄 第十三条

とあります。「縁に触れたら何をしでかすか分からない」、「どんな振舞いもしかねない煩悩具足の凡夫である」ということを表現された言葉です。ここに「もよおせば」とあるのは、自分の意思決定に関係が無く、そうなっていくということです。私たちの思い通りにはならずに、業縁のままになっていくという事です。そういう私たちの姿を仏教では「業縁存在」と教えられます。それは、私の意思や決断によって全てを決めて実行出来る「意思存在」では無いという事です。「業」とは人間が長い間積み重ねてきた、行為の元となるものです。身体的動作や言語活動や意思のはたらきの元となるものをいいます。そして外からの「縁」があって、行為として起こっているということです。日常生活で善い行いが出来たことも、悪いことを思ったり行ってしまうことも、そういう様々な業縁のもよおしの結果です。本来人間は「縁によって何をしでかすか分からない、非常に不安定な存在なのだ」と教えられています。これは、この世の中で起こっている事と自分はつながっていて、決して他人事ではないということを知っておかなければならないという事です。

この様な自覚が生まれる時に、事件の被害を受けた方々への共感や、罪を犯さざるを得なかった加害者に対する理解も、少なからず出てくるのではないでしょうか。これまで犯罪を犯さずに生きて来られた人は、たまたま犯行に駆り立てられる縁が無かっただけなのかもしれません。私たちに必要な事は、犯罪者への憎しみばかりを増幅させるだけではなく、それぞれの境遇や置かれた状況を知り、理解し共感することなのではないでしょか。そのためには、常に我が身(何をしでかすかわからない私)を見つめる仏の眼(仏の教え)が必要なのだと思います。 令和5年 12月 貢清春

「阿弥陀仏-南無」念仏は仏に念(おも)われて 仏を念(おも)うこと(狐野秀存)

先月10月21日に福浄寺住職継職法要、22日に宗祖親鸞聖人の慶讃法要が厳修されました。その際に講師として来てくださり、御法話をいただいたなかで教えていただいた、狐野秀存先生の言葉を選ばさせてもらいました。

念仏といえばいうまでもなく、言葉自体が示しているように、私どもが仏を念じること、仏に念い(おもい)を係(か)ける行のことなのに違いありませんが、しかし、実をいいますと念仏とは、一応仏に念いを係けることであるといいましても、実は仏から念われて仏を念うことであり、仏の私ども衆生を念う念いに帰して、仏の念う念いの中で、仏と一つに出会うこと、仏の念う念いの中で、仏と一体化して仏に目覚めることを意味する行であるのです。

(信國淳「歎異抄講話」 柏樹社『選集』 二巻176頁)

この言葉は信國淳先生の言葉です。狐野先生は信國先生の教えを受けられておられますので、この信國先生の教えの言葉を思いながら、「念仏とは仏に念(おも)われて、仏を念(おも)うこと」とおっしゃったのだと思います。

浄土真宗の教えをいただく私たちにとって、念仏とはいうまでもなく、南無阿弥陀仏と口に出して申すことですが、その南無阿弥陀仏は、「実をいいますと念仏とは、一応仏に念(おも)いを係けることであるといいましても、実は仏から念(おも)われて 仏を念(おも)うことであ」ると、信國先生はおっしゃられています。

「念仏とは仏に念われて、仏を念うこと」、そのことを踏まえて、狐野先生は、南無阿弥陀仏のすがたを「阿弥陀仏-南無-阿弥陀仏」と表現されました。私たちが念仏申すに先立って、あるいは私が念仏申す根源に、阿弥陀仏が私たちに南無しておられる。私たちを信じ、信頼して、尊敬している阿弥陀のはたらきがあることをあらわすのが南無阿弥陀仏であると教えられました。

浄土真宗、親鸞聖人の教えを一言で表すならば、「如来回向の教え」といえるのだろうと思います。「回向」というのは「パリナーマ」という古いインドの言葉を翻訳したものです。もともとの意味は「転じる」とか、こちらから向こうに「振り向ける」という意味のある言葉だと聞いています。ですから、私の方から仏さまや、何かに念仏を「振り向ける」というのではありません。「如来回向」ですから、如来から私たちの方に、「転じ、振り向けられている」ということだろうと思います。南無阿弥陀仏という念仏そのもの、そしてその念仏を信じる心も、信國先生が教え示されているように、「仏の念う念いの中」、仏から念われて、プレゼントされているということです。

二つの大切な法要が終わりました。この法要を心待ちにしておられながら、亡くなられた御門徒のこと、「念仏相続ですよ」と繰り返し促してくださった御門徒のことを思いかえしています。たくさんの念仏のすすめのなかにいることを、有難く思います。「仏から念われている」ということを、私自身の生活の原点として定めて、念仏申していこうと思います。 南無阿弥陀仏 釋 誓弥(令和5年 11月 深草誓弥)

生きるということは 学ばなくてもわかるような なまやさしいことなのであろうか (児玉暁洋)

私が大谷専修学院で学ばせていただいた時に教えてもらった事がありました。人間は人間によって教育されて初めて人間になる事が出来るのだと。狼に育てられたアマラとカマラは、人間の姿格好はしていても人間とは言えず、狼そのものの生活をしていたというのです。言葉をしゃべれず人間らしさを失い、四本足で生活していたと伝わります。その事を聞いた時には非常にショッキングで、「そんなこと有るはずが無い」「人間に生まれたら人間になるはずだ」と、その時は思っていましたが、教えを学んで行く間に納得せざるを得ませんでした。

私たち人間は、人間の親から生まれても、育てられる環境によって人間になるか否かは分からない、非常に不安定な生き物で、誰に育てられるかによって、何者にでもなる様な存在であるというのです。しかし他の動物は違います。犬に生まれれば犬の生涯を全うします。どれだけ人間世界で生活していても、犬が人間の様に言葉を話すことはありません。人間以外の動物は、生まれた時からすでに完成した生き物として生き、寿命を全うしていきます。

ある方から「人間は誰しもが未熟児のままで生まれてくるのだ」と教えて下さいました。これは、他の動物と違い人間は生まれながらに完成されてはおらず、人として自立するまではとても長い時間が必要だということです。馬や牛は生まれて数時間経つと、母親の乳を飲もうと四本足で立ち上がります。それに比べ人間の赤ん坊は、立ち上がるまでに約1年は必要です。さらに言葉を話す様になるまでには、さらに1~2年は必要となります。そこまで成長するには決して一人で生きてはおれず、様々な人に育てられ守ってもらわないと生きることが出来ません。その事を思うと、人間は他の動物と比較したとき、ものすごく弱い生き物だとも言えます。

子供が大人になることを「成人」と言いますが、文字通り「人に成る」ということです。私たち人間は生まれながらにして人間であるのではなく、多くの人に育てられ、沢山の事を学ばなければ人として成長出来ないのだということを表現しているのだと思います。しかし、人生における学びというものは、18才で終わりではありません。大人になっても年老いても、常に人生に学ぶことが大切です。

以前の掲示板の言葉に「わかってもわからんでもいいから、お念仏申しなさい。そしてお念仏によって育てられなさい」という信國淳先生の言葉がありました。念仏申し、仏法聴聞を大事にされている方々が仰る言葉に、「お育てにあずかる」、「お育てをいただく」という言葉があります。それは、私たち人間は仏法を聴聞して、仏様から育ててもらう事が大事なのだということです。私たちが分かる、分からないという分別はちっちゃいもので、それよりも大きいものがお念仏なのだ。大きく広いお念仏のお育てに触れてはじめて「人として生まれてきてよかった」と、自分の人生を喜びの中で終えることが出来るというのです。その事を親鸞聖人は「浄土真宗」という言葉で教えて下さっているのだと思います。私の中に、浄土という真(まこと)が生きてはたらいてくるということです。その事によって人間として本当に生きる人になる。親鸞聖人は本当の人間になってゆく歩みを「浄土真宗」という言葉で明らかにされたのです。 令和5年 10月 貢清春

浄土に往生するということは

ここで生きられるようになったということです (竹中智秀)

今月の掲示板の言葉は、大谷専修学院の院長をされていた竹中先生の言葉です。9月になり、秋のお彼岸を迎えるにあたり、かねてから折に触れて思い起こしてきた言葉を寺の掲示板の言葉として選びました。

往生という言葉を聞いてどのような事を思われるでしょうか。多く聞く言葉としては、高齢の方が命終された際に、「大往生」といわれる事のように思います。往生イコール死というイメージが定着している事のあらわれかもしれません。ほかにも進退きわまり、どうにも困った様を「往生する」とか、土壇場でのあきらめの悪さを「往生際(ぎわ)が悪い」などいいます。

先達は、「往生とは、我が浄土に生まれよという阿弥陀如来の呼びかけに気づいて、目覚めの世界である阿弥陀如来の浄土(彼岸)に向かって往き生まれよう(往生)との方向をいただいた人の生き様である」と教え示してくださっています。ですから本来、往生とは人々に生きる勇気、希望を与える言葉であったと思うのです。

「浄土に往生するということは ここで生きられるようになったということです」この言葉から教えられることは、「では逆に、ここで生きさせなくさせているものは何か」ということです。「いま、ここの、この私」を生きさせないものこそ、都合のいいことが好きで、都合の悪いことが嫌いという私の根性でしょう。私の物差しです。この物差しを中心に据えて生きる限り、他者も世界も自分自身も「えらび、きらい、みすて」て、「ここではない、これは私ではない」と言い続けるしかありません。

竹中先生は「いつでもない今、どこでもないここ、誰でもない私自身を自分と出来ない。そのことを空過という」とも教えてくださいました。「自分探し」という言葉があります。今の自分とは違う本当の自分がどこかにいるのではないかと錯覚し模索するのですが、実は本当の自分はどこか別にいるのではありません。事実の自分自身を引き受けられない自分がいるだけなのです。いつでもない「今」、どこでもない「ここ」、誰でもない「私自身」と我が身の事実を受け止めて、いのちいっぱいに生きる、これこそ、いのちそのものの願いなのではないでしょうか。

阿弥陀如来は、私たちの問題をよく知られ、新しく自他を見つめることのできる世界として浄土を建立されたのでしょう。浄土という世界にいのちの本来性を知らされ、自分の物差しの誤りや、歪みを絶対化しない生き方をいただくこと。そのことを「浄土に往生するということは ここで生きられるようになったということです」と竹中先生は教えて下さっていたのだと思います。

私たちにとっての一大事の問題とは、実は「いつでも私は私自身でありうるか、どうか」ということに尽きます。聖道、浄土の決判もこの問題にかかわるのです。末法五濁の世というのも、まさに現代のように、何もかもが大状況の中に飲み込まれてしまって、しかも、ただもう一気呵成(いっきかせい)に破滅していってしまうような時代のことで、ひとりひとりが無にされてしまう時代のことです。しかし、そのような時代に於いても、なおかつ私たちをして私たち自身を喪わせないで、いつでも私たち自身でありうることを獲させる、その教えこそが、浄土の教えだというのです。それは、もはや状況と私とを別々にするのではなく、状況をもそっくりそのまま、逆に飲み込んで私自身とすることのできるような、そんな新しい主体を生み出す法こそが、浄土の教えであるからです。ただ念仏のみが、状況の中に呑み込まれて、どのような私になっていこうとも、それをそのまま自己自身とすることができるのです。 竹中智秀『出会い』1974年度

竹中先生は、浄土の教えのみが、どのような状況にあっても、真の意欲を生み出すのだということを教えて下さいました。その教えにふれたものとしての私の「生き様」はどうなっているでしょうか。お恥ずかしいばかりです。南無阿弥陀仏、念仏を申そうと思います。 令和5年 9月 深草誓弥

戦争に 「聖」とか「正義」 付ける嘘 (「毎日川柳」より)

今年、第二次世界大戦の敗戦から78年の年を迎えました。また8月は6日の広島、9日には長崎と原爆忌を迎えることもあり、テレビや新聞では核や戦争を取り上げる特集が報道されています。戦争という行為はいつの時代でも「人が人を殺し」、「命を傷つける」行為であることに変わりありません。人間のいのちだけでは無く山川草木を傷つけ、その国の歴史や文化も破壊していきます。釈尊は「己が身にひきくらべて、殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ。」『法句経(ダンマパダ)』と、私たちに呼びかけてくださいます。「己が身にひきくらべて」というのは、自分が傷つけられる側に立ってみなさい、ということです。殺される相手の立場に立ってみれば、他の命を奪うということは決して無いと思います。だからこそ自分自身が誰かを殺してはいけないし、誰か別の人に殺させてもならないというのです。しかしこの「己が身にひきくらべ」ることをさせない巧妙な装置が「聖戦」や「正義」という言葉なのだと思うのです。

この言葉「聖戦」や「正義」が持つエネルギーは凄まじいものです。国民はこの言葉に扇動され高揚感を生み出し、自ら率先して仲間を戦地へと送り出していきます。戦地に動員された兵隊は、正義という言葉があることによって敵に銃口を向けることが正当化されるのです。お国のため、家族のため、正義のためという自分は絶対に正しいという思い込みの中では、恐ろしいほどに凶暴化し、他人の悲鳴や叫び声が聞こえない人間になってしまいます。そういう恐ろしさ危うさが人間にはあるのです。私たちはそういう国家間の戦争や、対立状態になった時に必ず出てくるこの二つの言葉「聖戦、正義」が「嘘」であることを知っておかなかければなりません。

先日の福山雅治さんのラジオ放送(8月6日FM放送)で、とあるリスナーさんがアメリカに滞在していた時に、長崎に原爆を投下したB29(ボックスカー)の展示を見に行ったというお便りを紹介されていました。その人は、日本人としてみておかなければならないという、複雑な思いと怖さをかかえつつ見に行かれたそうです。その飛行機(B29)が普通に展示されていることに言葉が出ず、写真を撮ることも躊躇しましたが、忘れてはならないという思いで写真を撮影したと紹介されました。福山雅治さんも広島に原爆を投下したB29(エノラ・ゲイ)をアメリカで見学したことがあるそうです。「いろんな感情がありました。怖さと戸惑いがありました。見て何をするのか行動を起こすとかではなく・・・拳を振り上げるとか憎しみがあふれ出すとかではなく・・・ただ立ち尽くしましたね。」それから長崎の平和学習の事に触れ、「平和について考えるということは、戦争について考えるという事。戦争について考えるという事は、過去の歴史について考えるという事。過去の歴史について考えるという事は、政治について考えるという事。政治について考えるという事は、人間について考えるという事。その人間とはなんぞや。」と、云われていました。

「人間とはなんぞや」「人間とはいかなる生き物か」を問い考えるということは、仏教が長い間掲げてきたテーマでもあります。もしかすると福山さんはその事を「アーティスト」という立場で表現されているのかもしれません。私たち真宗門徒は教えを聞く聞法するという事で、戦争を繰り返していく「人間」を教えられてきました。私たちが聞法するという事は、人間を知るということであり平和のために何が出来るのか知ることでもあります。つまり私が聞法のご縁に会うことが、平和への一番の近道になるということです。 令和5年 8月 貢清春

僕らは色とりどりの命と この場所で 共に生きている

(「ツバメ」NHKあおきいろ テーマソング)

今月の掲示板の言葉は、NHKのテレビ番組「あおきいろ」のテーマソング、「ツバメ」の歌詞の一節を取り上げています。「あおきいろ」という番組について、公式ホームページでは「「あお」と「きいろ」は、ちがう色だけど、2つかさなると同じ「みどり」になる。いろとりどりな命がかさなり、ひびきあうことで、ともによろこび、ともにたすけあい、ともに生きていく。そんな「共生マインド」を育んでいく番組です」と紹介されています。

今、日本は超高齢社会(65歳以上の高齢者の割合が人口の21%を超えた社会)を迎え、2036年には高齢者の割合が33.3%になる見込みだといいます。医療福祉や社会保障の問題など課題が挙げられますが、先日参加した保育の研修会で、講師が次のようなことを話されていました。「超高齢社会で私たちが目指す共生とは、わかりやすくいうと「チッ」という人がいない世界ではないか」お店のレジや駅の改札で時間がかかる、もたもたする高齢者。その後ろで若者がイライラして、「チッ」と舌打ちをする。寛容さがないことが私たちの大きな問題だという指摘でした。

私は、このお話を聞いて、自分は「チッ」と舌打ちする立場、場所に立っているなと感じたのですが、同時に舌打ちをされる高齢者の立場にどうしても立てないのだとも思えました。私たちは一つの場所にいるようですが、実はそれぞれ一人ひとり、自分の場所に立っているために出会えないのでないでしょうか。

浄土という世界を表現する言葉として、『阿弥陀経』に「俱会一処(くえいっしょ)」(聖典129頁)という言葉があります。「俱に一処に会する」、一つの場所に会するという言葉ですが、「俱に(ともに)」といってありますから、「わたし」と「あなた」というように二つ以上のものが、そこにいるということです。二つ以上に分かれているものが、そのままで、一つの場所で出会うということが仏の浄土であるといわれています。

なぜそういう世界として浄土が願われているのでしょうか。私たちは自分の思いを中心として生きているために、自分の思いにかなうものは受け入れられても、思いにそぐわないものに対しては、いつでも対立的に関わります。その我が思いを「えらび、きらい、みすてる」こころと専修学院で教えてもらいましたが、そのこころをそのままにして、誰かと出会うといっても、各自がそれぞれ異なった我が思いを立場にしている限り、本当に出会えないということを教え示しているのが「俱会一処」という言葉だと思います。仏は私たちの世界をよくよくご覧になられ、苦悩の因を見出し、「私が願う国(浄土)にはそのようなことが無いように」と願いを建てられ成就した世界が浄土です。ですから俱会一処という言葉に、私たちの現実生活の問題の因が浮き彫りにされるのです。

今月、この言葉をえらばせてもらったのは、境内にある鉢に白い蓮と赤い睡蓮が花を咲かせたからです。それを見て思い起こしたのが『阿弥陀経』の言葉でした。

「池の中の蓮華、大きさ車輪のごとし。青き色には青き光、黄なる色には黄なる光、赤き色には赤き光、白き色には白き光あり。微妙香潔なり。」 (『仏説阿弥陀経』聖典126頁)

浄土がどのようなすがたかを教えた言葉ですが、青い蓮華は青く光る、黄色の蓮華は黄色に光る...ということがいわれています。当たり前のことのようですが、この浄土のすがたも私たちの問題をあきらかにする言葉だといえると思います。自分の本当の色を隠して生きなければならない私たちの世界のすがたを見て、仏は「青き色には青き光、黄なる色には黄なる光」と、それぞれがそれぞれの色のまま、輝きを放つ世界を浄土として語りかけられているのでしょう。色とりどりの命と、一つの場所で、共に生きさせなくしているものは何か、という問いかけの言葉として、今回の掲示板の言葉を受け止めたいと思っています。 令和5年 7月 深草誓弥

雨ニモ負ケテ 風ニモ負ケテ 欲張リ腹立テ 自己中心 ソウイウ私ヲ 仏ハ見捨テナイ

ここ長崎では五月末に梅雨へ入りました。例年より早い梅雨入りです。田植えの時期になりましたが、ジメジメとした日が続き、湿気の勢いで心も体もカビが生えてきそうです。七月になり梅雨が過ぎたかと思うと、今度は台風の季節となります。昨年は稲刈り直前に台風の襲来があり、広範囲に稲の倒伏被害がありました。私は田んぼを作っていますが、稲作は時間や手間がかかりますし、収穫量は天候にとても左右されます。また近年、肥料や燃料費等の高騰もあり、収穫してみると赤字になる農家も多いと聞きます。赤字覚悟で割り切って作っている農家は問題はないかもしれませんが、過疎や高齢化も相まって離農する農家も多くなる一方です。現代の稲作は機械化によって大型化し、小人数化となり体力的な負担は減ってきました。しかし新たな問題が起こってきて悩みは尽きません、思い通りにならないいことばかり、様々な逆風が吹いている状況です。

今月の言葉は宮沢賢治の代表作「雨ニモマケズ」を元として書かれています。原文の「雨ニモマケズ、風ニモマケズ.....ソウイウモノニ、ワタシハナリタイ」という有名な詩がありますが、この詩を鏡として自分の姿を見つめてみると今月の言葉にように、雨にも風にも負けっぱなし、欲も多く、ちょっとのことで腹を立てる自分の姿が露わになります。そして、全ての事を自己中心に見てしまう自分がいます。例えば、台風が近づきそうなら心配でなりませんし、長崎を避けて通れば安心します。避けて通った台風が隣国に接近し被害があったとしても「気の毒だな」と思うくらいで、内心では「来なくて良かった」と、ほっとしているのです。私たちの日常は「自分さえ良ければいい」という判断に振り回され、自分の思いがかなう事があったら舞い上がり、思い通りにならない時には腹を立てて愚痴ばかりをこぼしています。

唯円は歎異抄という書物で、こういう私たちのこころを「ひごろのこころ」と表現されます。この日ごろのこころとは、自分を中心として物事を善し悪しと分別し判断するこころで、私たちが日常生活で常識として持ち合わせている感覚です。さらに「日ごろのこころにては、往生かなうべからず」と、そのこころでもって浄土へ生まれよう、助かろうとしてもそれは無理、かなわないといわれるのです。これは、私たちが常識だと思っている日常の感覚、自分中心の物の考え方や行動が、仏の方から問われているということであろうと思います。

そういう善し悪しに迷いながら生きる私たちに思いをかけ、はたらきかけてくださる存在を阿弥陀如来であると親鸞聖人はいただかれました。そして阿弥陀の本願のはたらきが私たちに届いた姿がお念仏です。私たちの口から南無阿弥陀仏と念仏が申されていくということは、いつでも、どこでも、どういう状況に身を置いていたとしても、阿弥陀如来は寄り添っておられるという事です。その事を御経の中には「念仏衆生、摂取不捨」と説き、愚かな私であったとしても阿弥陀の本願は照らし、見捨てずに浄土へ迎え取ろうとはたらきかけておられるのです。さらに親鸞聖人は阿弥陀の摂取のはたらきを、背を向け逃げている者さえも追いかけ、つかまえて、決して離さないとも説かれています。

念仏したら欲張らない人間になれる、腹を立てない人間になれるのではありません。念仏は自己中心でしかない自分自身の生き方を、問い直してくれるのであります。仏の方から呼びかけ問いかけられているからこそ、自身の誤りに目が覚めて軌道修正が出来るのだと思います。雑多な生活で目の前のことに右往左往している私たちでありますけれども、お念仏申す生活を大事にしていきたいものです。 令和5年 6月 貢清春

世の中に「雑草」という草はない どんな草にだって ちゃんと名前がついている

(牧野富太郎) 「朝ドラ『らんまん』のモデル」

今年の四月からNHKの連続テレビ小説で、「らんまん」というドラマが放送されています。主人公のモデルは、日本の植物学の父といわれる牧野富太郎さんです。掲示板の言葉は、その牧野さんが生前に語られた言葉だと伝えられているようです。先日放送されたドラマの中でも、「役立たずの雑草」という言葉に反応して、主人公の槙野万太郎が「そりゃあ違う!名もなき草らあはこの世にないき。人がその名を知らんだけじゃ。」「どんな草やち同じ草らあ、ひとっつもない!一人ひとりみんなあ違う。生きる力を持っちゅう!」と力説する場面がありました。おそらく掲示板に取り上げた牧野さんの言葉が背景にあるセリフだと思いますが、この言葉がとても心に残りました。

寺の境内に芝生を植えているところがあります。暖かくなり、すでに「雑草」が生い茂っていました。やれやれと思いながら、少し草むしりをしましたが、どんどん勢いを増していきます。そこで芝生につかえる除草剤をまこうと思い、購入し、使用方法を見ました。すると、説明書には「芝生内のオオアレチノギク、メヒシバ、スズメノカタビラ、カラスノエンドウ等の退治に効果的」と書いてありました。恥ずかしいことに、どの草の名前も知りませんでしたし、これまで名前を知ろうともしていなかったのです。インターネットで調べると、全て見たことのある草の名前だという事に気付かされ、それまで「雑草」だとひとくくりにしていた芝生の間に生える草に不思議と興味がわいてきました。

アニメ『千と千尋の神隠し』で、名前について印象深い物語が語られています。主人公の萩野千尋が、異世界に迷い込み、湯屋の主人、湯婆婆(ゆばーば)に雇ってもらうように頼みに行く場面があります。湯婆婆は千尋の名前を贅沢な名として、千という数字だけの名にしてしまいます。のちに湯婆婆は相手の名前を奪って、その者を支配しようとするものであることが語られます。本当の名前を完全に奪われると、異世界から帰れなくなってしまうというのです。湯婆婆は名前を奪い、その者の自由や個性を奪い、意のままに操っていました。個性が失われた異世界では、皆、朝から晩まで働き、金をばらまくカオナシが現れると、一斉に奪い合います。一人ひとりが自分の考えを持ち、意見しあうようなことがありません。

あらためて自分の存在と名前は別のものではなく、一つなのだと思います。名前を軽く扱うことは、その者の存在を軽く扱うことですし、名前を奪い、「雑草」と一括りにすることで、いともたやすく「退治」、「支配」してしまう私になれるのかもしれません。

真宗の御本尊、阿弥陀さまは「私の名を広くすべての世界に響かせよう。もし聞こえないところがあるならば、誓って仏にはならない」と、自ら名を名のり、その存在を私たち一人ひとりに知らせようとはたらきかけている仏さまです。自分の全存在をかけて南無阿弥陀仏になられた仏さまです。その阿弥陀さまの名を呼ぶ声を、私も幼いころから聞いてきました。これまで数限りのない人々が、南無阿弥陀仏と名をほめたたえてこられて、その声が私のところまで至りとどいています。不思議なことに名前を軽んじ、他の存在の尊さ、また自分自身の存在の尊さを失い生きる私に、阿弥陀さまは、名前ではたらきかけているのです。 令和5年 5月 深草誓弥

智慧というのは 頭がいいということではない

事実を事実として 生きていける力であり 勇気なのです(宮城 顗 しずか)

今月の言葉を見て、赤塚不二夫さんの代表作「天才バカボン」に出てくるバカボンのパパの有名な決めゼリフ「これでいいのだ」という言葉が浮かんできました。漫画では、どんな事件が起ころうとも、決して良くはないだろうと思われる場合でも最後はこのセリフが登場し、物語が一件落着します。何か開き直った口癖の様に思いますし、場合によっては不謹慎な言葉にもとらえられます。しかし私達もバカボンのパパの様に、「これでいい、このままでいい、私は私でいいのだ」と素直に受け止め、自由自在に生きれたらどれほど楽だろうかと感じます。

仏教では「智慧」と「知恵」を分けて考えます。智慧とは仏智、仏のさとりの智慧の事を云い、知恵とは人間の知恵分別の事を意味します。世の中を渡り歩いていくためには「知恵」は必要ですが、人間の知恵は善し悪しの思いにとらわれて、かたよった人間のはからいであると仏教は教えます。現代は様々な情報に触れる機会が多く、みんなが賢くなり、知識が膨れ上がった状態ではないでしょうか。子供達は先生からも親からも賢くなることを勧められ、頭の良い子はもてはやされるので、ただひたすら試験勉強に明け暮れています。しかし試験で良い点を取ることと、人生を生ていく力と結びついているかは疑問です。いつも理想の自分、未来予想図を描き、「これではダメだ、今のままではダメだ」と、常に今の自分を否定して生きているようにも感じます。そういう人間の知恵の中から「これでいいのだ」と云う言葉は決して出てこないのです。

実はこの「バカボン」という名前の由来は、古いインドの言葉で「バガヴァン」という言葉から名付けられたのではないか伝えられます。この「バガヴァン」とは「大きな徳を有する者」、または「煩悩を滅した者」などの意味があり、中国では「婆伽婆(バカバ)」「薄伽梵(バカボン)」と音写されました。そしてこのバカボンという名前は、仏陀となられたお釈迦様の称号なのです。作者は、どんなことが起きようとも「これでいいのだ」とすべてを受け止めていくバカボンのパパの生き様に、お釈迦様の悟りの智慧を代弁させたと考えると、この漫画がとても味わい深くなります。

また、天才バカボンに登場するレレレのおじさんは、お釈迦様のお弟子であった「周梨槃特(しゅりはんどく)」がモデルであるとも云われます。周梨槃特という人は、自分の名前さえ記憶出来ないほど、物忘れのひどいお方だったそうです。お覚りの言葉を覚えることの出来ない周梨槃特にお釈迦様は、ホウキを渡し掃除をする行を与えました。「塵を払い、垢を除かん」と言いながら毎日毎日掃除をしている時に、塵や垢は自分自身の煩悩であり、汚れていたのは自分の心であったと悟り、神通力を得たと伝えられます。

宮城顗先生がおっしゃる様に、仏教における智慧というのは沢山の言葉を覚えて賢くなることではありません。現在ただ今の自分の姿を教えられ、どの様な私であっても生きる意味を与えられ、生きていることの尊さを実感することにあるのだと思います。事実を事実のままに受け入れたら、あなたはあなたのままで尊い存在であって、他の誰になる事もないのです。若い時は若さを謳歌すれば良いし、年をとれば年をとった所で役割がある。病気になれば病人になっていればいいし、健康になれば健康の有り難さを感じれば良い。そして死ぬ時が来れば素直に死んでいけば良いのだと、そのままの今の自分にいつでも帰っていきなさいということです。仏教の教えの根本は実にシンプルで、これより他にはないのです。 令和5年 4月 貢清春

「浄土」とは「お前はいかなる世界を生きているのか」と問う言葉

3月になり、今月はお彼岸を迎えます。真宗門徒は、彼岸を彼の岸、阿弥陀如来の浄土をあらわす言葉としていただいてきています。今月のお寺の掲示板に選んだ言葉は、その浄土についての言葉です。

お釈迦さまによって明らかにされた仏教は、人間が真実に生きるということはどういうことかを私たちに指し示す教えです。多くの仏伝が伝えているように、お釈迦さまは、国王の子、王子として生まれてこられました。しかし、「老・病・死を見て、世の非常を悟る。国の財位を棄てて山に入りて道を学したまう」(『仏説無量寿経巻上』聖典3頁)とあるように、お釈迦さまはこの世の生活そのものに疑問をもたれ、出家されます。現実生活の中で感じた問いをもって、国、財、位を棄てて求道をはじめられます。

人間の現実生活の中での問いや矛盾。それは、たとえば「生きるために、他のいのちを犠牲にしなければならない」ことであったり、「必ず死をむかえるのに、どうして生きなければならないのか」ということです。このような現実生活で抱える矛盾と仏教が示していることは、本来分けることのできないことだと思います。

ところが、現実生活と深く関わりあっているはずの仏教の言葉が現実生活から切り離されてしまっているように感じるのです。それは現実生活の矛盾を私たちが直視することを避け、空想的、観念的な「いやし」のようなものを仏教に求めた結果、生じたものではないでしょうか。先ほど挙げた、お釈迦さまの出家は、現実生活を捨てたというような単純なものではないと思います。

浄土という世界が建立されていく出発点を、『仏説無量寿経』の法蔵菩薩の物語に見ることができます。注目すべきは、その法蔵菩薩の浄土荘厳の発起もまた、「国を棄て、王を捐(す)てる」ところからはじまっていることです。「棄(捐)てる」といわれるのは、「国」と「王」を徹底的に問題にするということではないでしょうか。浄土が建てられていく根っこには現実生活の「国」を問題にし、新しき「国」を求めた法蔵菩薩の精神があります。私たちの現実生活を地獄(戦争)、餓鬼(欠乏)、畜生(恐怖)と押さえ、法蔵菩薩は地獄、餓鬼、畜生のない国、浄土を建立しようと四十八願の第一願をたてられています。ここにあらためて、浄土は私たちの現実生活と切り離してあるのではないと思うのです。

ロシアによるウクライナ侵攻がはじまって一年が経過し、なおも戦争は続いています。報道では、戦争がはじまって世界的な飢餓(欠乏)がおこると伝えています。深刻な食糧不安を抱える人が3億人を超えています。さらにロシアは核兵器を使用することをちらつかせています。(恐怖)そのロシアに対抗して優れた戦車、優れた戦闘機をウクライナに送って圧力をかけようとする諸国の在り方にも憤りを感じます。お互いに戦争がない世界を願いながら戦争をするのです。

掲示板の言葉は、『「浄土」とは「お前はいかなる世界を生きているのか」と問う言葉』です。浄土は、どこまでも「我と我が世界を問うもの」だと思います。現実生活の中で、この戦争の世界を生き、しかも自らのうちにも戦争を生み出す種をもつものであることをあきらかにします。地獄(戦争)、餓鬼(欠乏)、畜生(恐怖)の中で、いよいよ自分自身を見失い、閉鎖的になり、孤立していく私たちに、万人が共に生まれることのできる世界、「倶(とも)に一つの処(ところ)で会(あ)う」世界、浄土が問いかけていることを、今こそ聞かなければならないと思います。

令和5年 3月 深草誓弥

人間の本当の願いは 「通じあって生きたい」 これだけなんですよ 竹中智秀

親鸞聖人が正依の経典とされた「浄土三部経」の一つ、「仏説阿弥陀経」にはお浄土の有様が丁寧に説かれてあります。このお経には阿弥陀の浄土という国を「倶会一処(くえいっしょ)」する世界、ともに一つの処に会する場だと説かれています。浄土とは出遇う世界であり、ともに生き合い通じあう世界であります。私達人間は、心の底では誰とでも心通わせることのできる関係と、心が安らかになる居場所を求めて生きています。もし子供が病気で苦しんでいるとしたらその親は心配で、何があっても喜べない様に、自分一人だけ救われることはありえません。どんな人とも通じあい一緒に安らぐことがないと、私達は救われることはないのです。そういう衆生の願いを深く知り、受け止めた法蔵菩薩が建立した世界が浄土であります。浄土へ生まれるという事は自分個人の救いにとどまらず、どんな人とでも出遇いを成就し通じあえる、私達みんなにはたらきかけて下さる仏さまの世界が浄土なのです。

現代の生活ではSNS通信などで沢山の人々とコミュニケーションをとる事が出来ます。インターネットの普及で情報を入手するだけでなく、自分からも発信出来る時代となりました。浄土なんか求めなくても、スマホさえ有れば誰とでもつながれるよ、と反論があるかもしれません。とても便利な世の中にはなりましたが、誹謗中傷や嫉みひがみなどの言葉が氾濫し、人々に苦しみをもたらしているのも事実です。仲の良い者だけが集まり、フォロワー数の大小でその人の存在価値が決められていく様な世界に、私達は本当に満足しているのでしょうか。言葉や情報はあふれている現代ですが、心通わせ相手を思う、温もりのある言葉はどれだけあるのでしょうか。

先日、高齢になる御門徒の男性が亡くなりました。その男性は娘さんと二人暮らしで、娘さんが自宅でお父さんの介護をされていたそうです。毎日の正信偈のお勤めが習慣となっておられて、新聞を隅々まで読み、読書が好きなお方だったそうです。とても丁寧で物静かで、お寺の総代も引き受けて下さったお方でした。去年の暮れから体力が弱りはじめ、食事やお風呂の介護も自宅では難しくなってきたので、介護施設に入所する手続きを進められていたそうです。入所に必要な介護認定を受けるためにケアマネージャーさんとの訪問調査の最中に体調を崩され、そのまま息を引き取られたと聞きました。枕経のお参りの時に一部始終を娘さんから聞かせていただき、大変なご苦労をされ突然の悲しいお別れをされたことを聞かせていただきました。

しばらく前に「家で介護をするのが大変になってきたから、お父さん施設に入ろうか」と、娘さんが尋ねた時に思いもよらない返事があったそうです。「おまえは一人になるけど大丈夫か」と。そういう父親からの言葉に娘さんは「私はいつまでたっても子供だったんですね」と目に涙を浮かべながら当時のことをお話し下さいました。子供が親を思う以前に、親が子供のことを念じておって下さる。そして相手を思う感情は決して一方通行ではないということを教えられました。一緒に生きている者同士が、「会えてよかったね、生まれてきて良かったね」と感じられるほど心から通じあい、大事にしあって生きていける場所を求めているのだと思います。

私達は自分の善し悪しの分別を中心としているため、他者とすれ違っていく現実を目の当たりにすることがあります。共同生活をしている者とは衝突することもありますし、家族であっても心が離れていくことさえあります。その様な現実を生きる私達に、親鸞聖人は「浄土往生」をもって人間の救いを明らかにして下さいました。浄土を求め倶会一処する世界に生まれなさい、そういう阿弥陀の願いに触れたとき、通じあえない現実の私を問題として教えに尋ねていくのか、すれ違うのはしょうがないと開き直ってしまうのか、大きな分かれ目がある様に感じます。令和5年2月 貢清春

報恩は 知恩にはじまる 親鸞忌

新しい年になり、今月、1月は福浄寺の報恩講をお迎えする月になります。親鸞聖人の御命日は旧暦の11月28日です。京都の真宗本廟では11月28日までの七昼夜報恩講が勤まります。福浄寺では1月28日までの七昼夜、報恩講を勤めてきています。

1月16日に仏具のおみがきをし、御華束の餅つき、餅盛、仏華という内陣のお荘厳を御門徒が主体になって作り上げてくださいます。内陣の荘厳が整った後、御本尊の前に座ると、たくさんの人の御苦労をあらためて感じます。140年以上前からある本堂の大きな柱や梁を見ていても、当時の人たちの御苦労が感じられます。

報恩は、恩に報いると読みます。報は「むくいる」、「こたえる」、「お返しをする」、「知らせる」という意味があります。いずれにしても、恩に報いるためには、「知恩」恩を知ることが無ければ、報いてみようがない、こたえてみようがありません。今月の掲示板の言葉は、親鸞聖人からの恩、さらにさかのぼって阿弥陀如来からの恩を知るところから、報恩がはじまることを教えて下さっている言葉です。

単純なことかもしれませんが、私より先に、念仏に出遇った人がおられたから、ナムアミダブツが私のところまで届けられています。その人も誰かの念仏にふれて念仏申す人となられたのでしょう。その流れをずっとさかのぼると、親鸞聖人がおられ、法然上人がおられ、さらにさかのぼるとお釈迦さまがおられるのでしょう。無数の人たちの求道が無ければ、私のところにナムアミダブツは届いていません。私たちは、その目の前に届けられた贈り物の大きさ、重さ。贈り物に込められた願いがあることを知ろうとしてきたでしょうか。

私自身、日々の生活は、自分の思いを満たすことに夢中です。面白いテレビ見たり、温泉いったり、おいしいもの食べたり。こういうことが日ごろの私の思いです。阿弥陀さんからの願いを聞こうなんてこころは微塵もないように思われます。でもなぜか、ナムアミダブツに出遇いました。寺に生まれたということも大きな縁だったのかもしれませんが、それだけではないように思います。

いつでも自分中心で、自分の思いが満たされればそれでいいというようなかたちで歩んでいた私が、なぜかナムアミダブツに出遇いました。私が会おうとして、こちらから求めて、出向いて会ったのではなくて、思いがけず遇っていました。親鸞聖人が「正信偈」を綴り、確かめようとされたのは、そのナムアミダブツとの出遇いについてではないでしょうか。

不思議なことに、私の日ごろの思いの奥底に本当を願い求めさせるものがあるようです。日ごろそれは、不安やむなしさというかたちで顕在化しているようです。親鸞聖人が「正信偈」をとおして語りかけられているのは、「本当を願い求める心、ずっとその源を尋ねていくと法蔵菩薩がおられるのですよ。阿弥陀さんが法蔵菩薩となって、あなたの内側からはたらきかけておられるのですよ」ということだと思っています。

幼いころから親しんできた「正信偈」ですが、恩を知るということを手がかりにして、繰り返し、繰り返し、その綴られた言葉を味わっていきたいと思います。

令和5年 1月 深草誓弥

人生 一生 酒 一升 あるかと思えば もう空か

今年も早いもので、もう12月です。蓮如上人は「人間はただ、電光朝露の夢幻のあいだのたのしみぞかし」と、人生の過ぎゆく早さ、はかなさを「御文(お手紙)」の中で記されています。時間の過ぎゆく感覚は面白いもので、1年という年月も過ぎ去った1年間はあっというに感じますが、1年先の事となると長く感じます。「少年老い易く学成り難し」という中国の古語も有る様に、古来から時の移り変わりの早さを説くことわざは数多く存在します。誰しもが過ぎ去った時を惜しみ、近づく人生の終わりの寂しさを言葉にせずにはいられません。今月の言葉は、老境となった作者が空となった一升瓶を片手に、人生を嘆く姿が目に映ります。

呑んべえの人は分かっていただけると思いますが、栓を開けていない一升瓶が手元にあるだけでなんとも言えない安心感があります。その時はお酒が減ることは気にしていませんし、沢山呑めると思っています。そういう思いで一杯二杯と呑み進めていきますが、当然お酒は少しづつ減り始めます。「ある」と思っていたお酒もとうとう飲み干してしまい、「空」になってしまいます。一生も同じで、酒に酔う様に色々あった人生も、あっという間に終わりが近づいていくのです。

相田みつをさんは、人生がその様に終わってしまう事への空しさを「そのうち」という詩に表現されています。

「そのうち」

そのうち、お金がたまったら

そのうち、家でも建てたら

そのうち、子どもから手が離れたら

そのうち、仕事が落ちついたら

そのうち、時間のゆとりが出来たら

そのうち、そのうち、そのうち、......

できない理由を繰り返しているうちに、結局、何もやらなかった

むなしい人生の幕がおりて、頭の上に寂しい墓標が立つ

そのうち、そのうち、日は暮れる

今来たこの道、帰れない (相田みつを)

自分にはまだまだ後先時間があると思って生活をしています。「そのうち、そのうち」と、しなければいけない事を先送りしながらしながら生活しているのです。会社のため、家族のためと思い一生懸命働いてきたけども、一体何のための人生だったのか。何のために生まれてきたのか。ふと立ち止まり、私の人生これでよかったのだろうかと振り返る時が来た時、何とも言えない空しさを感じる事があるのです。しかしその「空しい」と気付いたことが大事なのではないでしょうか。空しいと感じるということは、人生の本当の満足を得、生まれたことの意味を知りたいという、私の深いところから発しているシグナルだと思うのです。

宗祖である親鸞聖人は、比叡山での修行中にこの空しさと真正面から向き合われたのだと思います。29才の時に山を降り、京都の吉水で出遇われた法然上人より、「ただ念仏して阿弥陀様にたすけられなさい」との教えをいただかれました。その念仏の教えは、「あなたをすくいたい」という阿弥陀様の呼び声をいただいてお念仏申すという事です。空しさを私に感じさせるものは何でしょうか。空しさは真実からのはたらき、阿弥陀様からの呼びかけではないでしょうか。本願念仏のみ教えは、いのちの底からわき上がってくる根本的な要求に応える教えです。空しさを感ずるということは、阿弥陀様と共に歩んでいるのだと教えられたのではないでしょうか。

一升瓶はスーパーに行けば売っていますが、私達人生の「一生」はどこにも売っていません。一生とは「一回限りの生」という意味ですから、取り返しの付かない、やり直しの出来ない生です。この「一生」をどう味わうのか、「一升」から呼びかけられていると感じれば、この一日の一杯も深い味わいとなります。 令和4年12月 貢清春

わかっても わからんでも 念仏しなさい

そして念仏から育てられなさい (信國淳)

今月の掲示板の言葉は、大谷専修学院の礎を築かれた信国淳先生の言葉です。実はこの言葉と先日、あらためて対面することになりました。京都の東本願寺、真宗本廟の同朋会館に住職修習の為に福浄寺の総代さまと一緒に入った時です。同朋会館の廊下には、いくつもの言葉が張り出してありましたが、この信國先生の言葉の前に、立ち止まりました。

正直にいいますと、私はこれまで「私が念仏する理由」とか「念仏することが納得できたらいい」ということを考えていました。さらには念仏しておられる人をみては、その人の念仏の品定めをするような心もありました。「あの先生の念仏は本物のようだ」とか、「あの人のいっている念仏は中身がない念仏ではないのか」というような心です。長い間、私自身が口から「ナンマンダブツ」と声に出すことに抵抗を感じていました。

お寺で法要が勤まるときも、御門徒の御法事が勤まるときも、念仏の声が聞こえなくなってきています。もしかしたら私と同じように、多くの人の中にも、「ナンマンダブツ、本気で信じているわけではないからいっても無駄だ」というような心が動いているのではないか、と思います。なかには正信偈のお勤めはよく声が聞こえるのに、お勤めが終わると念仏の声が聞こえてこない時もあります。正信偈の意味や中身はわからなくてもできるのに、念仏は意味がわからないとできないのでしょうか。「私が念仏する理由」とか「念仏することが納得できたら念仏する」というような私の小賢しい解釈をみこして、信國先生は「わかっても わからんでも 念仏しなさい」と声を掛けられていたのだな、とあらためて思います。

お寺に生まれたこともあり、私は幼いころから、朝夕のお勤めをしていました。もちろん偈文の意味などわからないし、南無阿弥陀仏のいわれも知りませんでした。それでも、おしえられるがまま、「ナンマンダブツ」といったとき、私が家族で一番前の座にすわり、お勤めの調声(導師)をしたとき、祖父や祖母、父、母はとても喜んでくれました。また、盆参りで初めて訪れた御門徒のお宅でも、「よう参って下さった」と、とても喜んでくれました。そのときは単純に嬉しかったことを覚えています。しかし、成長すると「意味」や「納得」ということにこだわりだしました。

今、この信國先生の言葉を見ながらあらためて思うことがあります。それは、たくさんの人が、私が阿弥陀仏にであってほしいと念じて下さっていたことです。そして今も「ナンマンダブツを忘れるな」ということを先生や友達、御門徒がすすめて下さっています。「念仏から育てられなさい」という促しだと、今思っています。「どうか私の名、南無阿弥陀仏を呼んでほしい」と願い続ける阿弥陀仏に、まっすぐに出あっていってほしい。念ずる仏から育てられてほしいという促しや励ましが、私が気付くずっと前からあったことでした。

信國淳先生は、「住職道」という文章の中で「寺の生命は念仏だ、念仏こそが我が浄土真宗の寺を寺として生かし、寺として成り立たせる唯一根本の基礎だ」と語られていました。これから「住職道」を歩み続ける者として、何よりもまず私自身が念仏申すものであり続けたいと思います。 令和4年 11月 深草誓弥

「地獄をつくる」(榎本栄一)

私どもには他をかえりみず 自分さえよければのおもいあり

地獄をつくる素因(もと)になるようです

今月の掲示板の言葉は、仏教詩人の榎本栄一さんの言葉が選ばれています。「地獄をつくる」という題ですが、私自身日ごろ地獄をつくっている自覚はあるかと問うと、ありません。自分の思い通りにならず、苦しい事が続くと、自分の置かれた状況を「地獄のようだ」と恨めしく思うときに地獄というばかりです。しかし、「自分さえよければ」というおもいは、持っていないとはいえません。おもいだけでなく、とっさにとる行動を振り返っても、「自分さえよければ」という感覚は、もはや血肉化されています。

地獄の獄の字の成り立ちを辞書で調べると、「二匹の犬が噛み合う」という字であると出てきます。二匹の犬が争い合い、わめきあっているすがたをあらわすのだと思います。この文章を書いている今日も、北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、日本の上空を通過するという出来事がありました。二月から始まったロシアのウクライナ侵攻も未だ続いている状況です。多くの市民も巻き添えになっていることをテレビが伝えています。私自身、人間が人間を殺し、殺そうとしていることの悲惨さに目がいかずに、知らず知らず「どちらに正義があるのか」という関心にウエイトがかかってしまっています。

掲示板には、地獄をつくる素因として、「私どもには他をかえりみず 自分さえよければのおもいあり」とありますが、まさにこの言葉と通底しているのが、「自分が生き残るためには相手を殺すしかない」という主張です。この立場から戦争を繰り返してきたのが私たち人間ではなかったでしょうか。それにもかかわらず、弾道ミサイルの発射の後、インターネット上では「これは北朝鮮の宣戦布告だ」とか、「日本も核兵器を持つべきだ」という意見が見られました。私はあらためて戦争放棄を誓った日本国憲法の第九条に思いをいたしました。私は死んでも武器をもちたくありません。

「自分が生き残るためには相手を殺すしかない」という方法で本当に安心できる国、世界が作られるでしょうか。また、その「自分」はいつでも間違いを起こさない、絶対的な正義をもっているといえるでしょうか。私はそうは思いません。ドキュメンタリーディレクターの森達也さんは「自衛の意識は簡単に肥大する。解釈次第でどうにでもなる。かつて日本は戦争の大義として欧米列強からアジアを解放するということを持ち出した。ユダヤ人の殺戮はゲルマン民族を守るため。ブッシュ政権のイラク侵攻も大量破壊兵器を持つテロリストから世界の平和を守るため」だったと指摘し、「人は自衛を大義として人を殺す」と述べられています。

「人間の本当の願いは「通じあって生きたい」これだけなんですよ」と竹中智秀先生は教えられました。私はこの言葉に賛成です。戦争という地獄をつくる素因、「他をかえりみず 自分さえよければ」というおもいをもつ私だからこそ、敵、味方を作り争いを生む私だからこそ、あらゆる人と親しく尊敬しあえる世界を願います。 令和4年 10月 深草誓弥

「道」 ここはもう あともどりできぬ道 この世で 一辺だけ 通る道 (「常照我」榎本栄一)

今年の夏休みは5年ぶりに親子で虚空蔵山へ登りました。虚空蔵山は川棚町と嬉野町の境にある山で、標高も608mと気軽に登れる山です。川棚からと嬉野からと合計4本の登山道があり、今回は川棚から一番険しい「冒険コース」を選びました。切り立った崖を歩いたり、ロープを頼りに岩場を登ったりと、子供達と声を掛け合いながら頂上まで目指しました。普段は使わない体力と身体感覚を総動員して無事登山を終えることができ、適度な疲労感と達成感があって、とても充実した一日でした。

時折、宗教の話になると、次の様な譬え話をされる人がおられます。「山に登る道がたくさんあるけど、どの道を登っても必ず頂上にたどりつくでしょ。スタート地点と道程が違うだけで、行き着くゴールは同じ所。要するに、宗教も同じで、結局どの宗教を信じても行き着くところは一緒なんだから、いろんな宗教の良いところを取り入れて信じていった方がいい」。皆さんもこの様な話を聞いたことがあると思いますが、どうお考えでしょうか。

日本の憲法では信教の自由が保証されていますので、どの宗教を信じても構わないし、同時に複数の宗教を掛け持ちしてもいいわけですから、「確かにごもっとも」と言いたくなる様な感じがします。しかし疑問も残ります。「結局、頂上(ゴール)は一緒だよ」というということです。全ての宗教を完全に知ることも出来ないのに、どうして頂上は一緒だと言えるのでしょうか。各宗派で悟りや救いの内容は違いますし、修行の内容も異なります。宗教を中心とした生活習慣や、ご本尊も違ってくるわけです。到達する頂上も違うのではないかと思うのです。

また、「いろんな宗教の良いところを取り入れて信じた方が良い」という意見については、日本人特有の寛容な宗教感覚から出て来る意見だと思います。クリスマスを祝った数日後には寺で除夜の鐘を突き、次の日には神社に初詣に行くように、宗教行事とは自覚出来ないほどに習慣化しています。しかし取り入れようとするところは結局、自分の都合のいい部分だけをピックアップしているだけの様に感じます。おいしいところだけを食べあさっていく日本人の宗教感覚は、あえていえば「つまみ食い宗教」と言えるかもしれません。

私は、宗教の良いところを取り入れたり、別々の宗教を同時に信じる事は出来ないと思っています。登山で2つの道を同時に登れないのと同じで、私が歩めるのは一つの道しかなく、その宗教の広がりや幅、奥深い部分もしっかりと受け止め、教えに尋ねていくことを努めなければならないと思います。親鸞聖人が著された「唯信鈔文意」には次の様な言葉があります。

『「唯」はただこのことひとつという、ふたつならぶことをきらうことばなり』 唯信鈔文意

唯という言葉は、唯この事一つ「念仏一つ」という人生の拠り所をいただき、他力の信心一つに定まるという意味です。「ふたつならぶことをきらう」という言葉は、あれもこれも取り入れるという様な信心は成立しない、という意味です。さらに蓮如上人はこの事を「余のかたへこころをふらず、一心一向に仏たすけたまへ」(御文、五帳目第一通)と教えて下さいます。ほかの神や仏に心を向けずに、唯ひたすらに阿弥陀をよりどころとして生きていきなさい、ということです。

榎本栄一さんは難聴をわずらいながらも、沢山の念仏の詩を残したお方だと聞かせていただきました。今月の言葉の「道」というのは、「ただこのことひとつ」を知ることが出来た一辺だけ通る道であり、それはお念仏の道だと思います。私達の人生は「あともどりできぬ道」であり「一辺だけ通る道」です。その念仏の道を歩まれ、証してくださった先輩方の姿があればこそ、私達もその道を歩む事が出来るのです。 令和4年9月 貢清春

「悪」はつねに外部にあるなら 経験は何度繰り返しても経験にならない (山本夏彦『毒言独語』)

2歳になる次男、和樹が俗にいう「イヤイヤ期」をむかえています。楽しそうに遊んでいるなと見ていても、思い通りにならなかったりすると、イヤだというよりも癇癪を起して、「もう、おにいちゃんて、もう!」と怒りの矛先を6つ年上の兄にむけて、叱っています。たしかに長男からちょっかいを出されて怒っているときもありますが、よく見ていると自分で抱えきれないイライラを兄に当たることで処理しようとしていることも少なからずあるようです。最近はその矛先が、おばあちゃんや、おじいちゃん、私にも向くようになりました。今はその次男から離れてパソコンに向き合っているため、面白い事とも感じれますが、いざその時、何もしていないはずなのに「もう、おとうさんて、もう!」と怒りをぶつけられると、まいってしまいます。

しかし、ふと気づいたのですが、この次男が周りの家族に怒りをぶつける「もう、和樹!」という言葉は、私たちが次男を叱るときに使っている言葉でした。2歳の次男は、私たちが強い口調で叱る「もう、和樹!」という言葉を、今度は「自分は悪くない。まわりが悪い」として使い、自分の正義を立てようとしているのです。そうすると、思わず考えてしまいます。次男を叱る私は悪くないのでしょうか。そんなことを考えていた時に思い起こした歌の歌詞があります。

人はそれぞれ正義があって 争いあうのは仕方ないのかもしれない

だけど僕の「正義」がきっと 彼を傷つけていたんだね

SEKAI NO OWARI 『Dragon Night』より

掲示板の言葉に教えられることの一つに、『「悪」はつねに外部にある』ということは、こちら(内)には常に正義があるのだという事です。一所懸命に「もう、おにいちゃんて、もう!」と怒る次男が正義に立ち、守ろうとしているのは自分です。そして次男を叱る私も、結局のところ自分を立てるために子を叱っている。2歳の次男と39歳の私。「自分は正しい。悪いのはまわり」何も変わらないものをもっているのでした。「経験は何度繰り返しても経験にならない」とあるように、私自身の思い上がりを知らせるものがなければ、「自分は正しい。悪いのはまわり」という生き方は、他者と共に生きられないばかりか、結局は自分も大切にできず、虚しく人生を終わることになるということを教えている言葉ではないでしょうか。

悪を外部におき、自分のなかに正義を立てようとする。この問題の根っこはどこにあるのでしょうか。私は自分が自分自身にどう態度をとるかという問題だと思います。言葉を変えるなら、自分を本当に愛せるものになるかどうかではないでしょうか。お世話になった先生から繰り返し「事実の自分を大切にしなさい」と教えてもらいました。それは決して自分の思い描いた自分になりなさいという事ではありません。自分を他より能力のある人間と思いこみ、他人を見下して、優越感にひたることではありません。思い通りにならず、人とくらべて自分は駄目だと劣等感をいだくことでもありません。

『涅槃経』というお経には、「一切の衆生、悉(ことごと)く仏性(ぶっしょう)あり」(人間は誰でも仏になろうという願いを持っている)と説かれています。まわりの誰かを悪にして自分一人の正しさを立てようとする私の思い込みを破って、どんな人も「事実の自分を大切に生きていきたい」という願いをもった命を生きていることを教えるのが仏教です。 令和4年 8月 深草誓弥

仏法を聞くということは ありがたい話を聞くのではない 有り難い事実に目覚めること (佐々木蓮磨)

先日亡くなった御門徒のおばあさんの中陰のお参りの時でした。おばあさんには3人の娘さんがいて、それぞれ結婚をして家庭を持っておられますが、その家には数年前から難病を患っておられる60代の娘さんとその旦那さんが同居し、母親の介護をしておられたそうです。中陰のお参りが終わってそのご夫婦と世間話をしていました。話の流れで私の子どもの話題となり、それぞれ大きくなって部活や塾の送り迎えで忙しく、バタバタとせわしい毎日生活していますと話をしていたところ、ふと椅子に座っていた娘さんが「幸せそうですね、これからも幸せが沢山待っていますよ」と、ぽつりと仰いました。その時は「いや、将来の事はわからんですよ、ハハハ」と笑って話をごまかしていたのですが、帰りの車の運転中にその言葉を思い出し、なんだか切なく申し訳なく、やりきれない気持ちになりました。

実はその娘さん夫婦には、お子さんが居られませんでした。その事は気にも止めず自分の話ばかりをしていました。お参りに来た坊さんは子どもの話をうれしそうに語り、自覚はありませんが語る端々で自慢話の様になっていたのかもしれません。忙しい忙しいといいながら、子育ての不満や愚痴をこぼしていたのかもしれません。娘さんの目から見れば、あなたは与えられている家庭の状況を幸せだと思っていない、有り難く頂戴していない。自分自身は夫に介護してもらいながら、そしてだんだんと体の自由がきかなくなってくる病気と付き合いながら生活をしている。しかしこの坊さんは、自分の都合の善し悪しで良かった悪かったということだけで、いつもそこにある日常の有り難さを感じていない。その様に私の姿が映ったのだと思ったのです。

私自身、仏法が身のそばにある仕事をしながら、今月のことばの様に今の自分の生活を「有り難い事」だと受け止めていないのだと知らされたご縁でした。どれだけ仏法を聞いたとしても、教えを自分の身に問うことが無ければただの「タメになる話し」「イイ話し」「ありがたい話し」で片付けてしまうわけです。さらに言えば、仏法を聞いている時は分かった様な顔してありがたそうに頷いているけれども、家に帰れば日頃のこころ(善し悪しと分別するこころ)でいつも右往左往しているのです。

「有り難い」という言葉は、「有ること」が「難い(かたい)(むずかしい)」という意味で、語源では「滅多にないこと」や「珍しく貴重」という意味を表した言葉です。この言葉は法話の前に皆さんと一緒に唱和する「三帰依文」の中にも記されてあります。

「人身受け難し、今すでに受く。仏法聞き難し、今すでに聞く。」

(訳)『人として生まれることの難しい中に、今人として生まれ生きているのです。そしてさらに仏法のご縁に出遇う事はとても難しいのだけれども、今聞くことが出来たのです。』とあります。この三帰依文の言葉は、人として生まれてきたからこそ教えを聞くことが出来た、という一面と、仏法を聴聞するご縁に恵まれたからこそ、人として生まれたことの意味を知らされた、という両方の受け止めが出来ると思います。さらにこのご文は、人として生まれたことも、仏法のご縁に出遇ったことも私が努力して手に入れたものではなく、多くの方々のおはたらきのお陰によっていただく事が出来たのだとも教えています。私の身も環境も、教えを聞くことさえも全てが与えられている事なのだということです。

この「有り難い」の反対になる言葉は何かというと、「当たり前」という言葉になります。自分の周囲にある沢山の当たり前でないことを見つめ直していくことが、本当に有り難く幸せな事なのだと思わされました。 令和4年7月 貢清春

助けあわねば生きていけないお互いが また害しあわねば生きていけない

そこに人間業の悲しさがある (金子大栄)

五月末、長崎市三重町の正林寺に伺いました。ちょうど「いもさし」、サツマイモの植え付けの時期だと御住職から聞いていたこともあり、帰り道、小さな畑で作業されている人のすがたに目が向きました。すると、大きな犂(すき)、かつては牛で引いて使われていたとおもわれるような犂を、一人が縄を引き、二人が押すという、三人がかりで使い、畑を耕しておられるのです。他にも三人ほどが小さな畑で働いておられました。初めて見る光景でしたので驚きました。次の日、御住職にそのことを伝えると、三重町は漁村で、稲作をするような田はほとんどなく、多くの人が狭い土地を先人が開墾して、今も畑を作っておられることを聞きました。おそらく機械化するほど利益が上がらない為、あるいは機械が畑に入らない為ではないかと推測しますが、年配の方が三人、助け合い、力を合わせて畑を耕す姿に、心惹かれるものを感じました。現代は、農業も機械化が進み、無人トラクタ―も登場しています。川棚町内も、田植えの準備が進んでいますが、人影はまばらです。御門徒に聞くと、「近頃は田植えも機械がするので、昔のように人数はいらない」と語られました。

掲示板の言葉の最初に「助けあわねば生きていけない」とありますが、現代はそのことが感じられなくなっているように思います。かつては、一つ屋根の下に何世代もの家族が同居し、互いに気をつかいながら、ときにぶつかり合いながら生活をしてきましたが、今は「互いに気をつかうのが嫌」という理由で核家族化が進んでいます。「迷惑はかけたくない」、「自分のことは自分で」という、あたかも一人で生きていけるようなフレーズを様々な場面で耳にします。さらに今、人間関係の煩わしさを避けたい本音を、コロナウイルス対策をたてまえにして、様々な共同体が解体しています。しかし見えにくくなったとはいえ事実、人は誰かに迷惑をかけ、支えられて生きています。竹中智秀先生は「個人は幻想ですよ」と常々語られていました。

「助けあわねば生きていけないお互いが また害しあわねば生きていけない」。仏教は、自分も他者も、健康な人も病気の人も、お互いに深い因縁に結ばれて、事実共にいるという事を教えるものですし、またその生活の現場で見えてくる自分自身のすがたを教える教えです。「人間業の悲しさ」とありますが、生活の現場で折に触れて出てくるのは、おおよそ人間とは思えない心です。人の不幸をあざ笑ったり、人の幸せを素直に喜べなかったり、自分の考えにそぐわない人を傷つける心すらもっています。このような根性は、誰かに教わったものではありません。生まれた時に、というよりも生まれる前から、この業というものを引きずって生きているのだと思います。

コロナウイルスを通して見えてきた自分がいます。もちろん私も他の人と共に社会を生きている以上、病気は自分ひとりのことではないから、健康に十分な注意を払う必要があります。しかし、ゆき過ぎると、過剰な自己防衛心や、周りの人が病気に罹ることを罪悪視してしまうような心になります。見えてきたのは、ただでさえ病気で身体が弱っている人や家族へ、「みんなが迷惑する」という利己心の刃をふりかざして、病人を孤立させるような心をもった私です。私がお世話になった大谷専修学院という学校は、入学式の際、一人ひとりが、御本尊の前で、「新しく仏教徒として、共同生活の中に、真宗精神を体得すべく努力精進する」ことを宣誓し、学院生活を始めます。そこで見えてきたのは、「助けあわねば生きていけないお互いが また害しあわねば生きていけない」私でした。そういう私を悲しみ、しらせるはたらきがあることを、共同生活の中で教えられたのだと改めて思い返しています。 令和4年 6月 深草誓弥

「宇宙からは 国境線は見えなかった」(毛利衛)

境界線を作るということは、敵を作り出すこと

5月、初夏のこの時期、毎年お寺の境内にツバメが姿を現します。ツバメは夏の時期を日本で過ごす「夏鳥」といわれる渡り鳥で、南方からはるばる海を越え繁殖のために日本列島へと飛来します。ツバメは田んぼの土やワラなどを口ばしで上手に編み込み、軒下や駐車場の天井付近などに巣を作り、田植えが一段落する頃になるとヒナが生まれます。大きな口を開け親鳥がせっせと餌を運び子育てをする姿が愛らしいです。それから秋ごろになると再び南へと飛び去っていきます。

渡り鳥が季節に合わせていのちのままに飛び交い、回遊魚が領海を超えて泳ぎ回るように、本来地球上の全ての生き物には国境などは関係ありません。宇宙から地球を眺めた毛利衛さんは、その様な生き物のいのちがもつ本来性に気が付かれたのだと思います。そして国境を作って争いを繰り返す人間の悲しさを嘆いておられます。

「宇宙から日本を再認識すると同時に、地球の「小ささ」にも思いが及びました。1周するのにわずか90分。地球を外から見れば空気も水もつながっている。そんな小さなところで、国同士が争うことはないんじゃないかと。」 『毛利衛、名言集』

「宇宙船地球号」と私たちの地球を一つの船と譬えられる様に、同じ船に乗っている仲間ならば毛利さんがおっしゃるように争う必要はないのかもしれません。人間は様々な人種や文化があり、言語や思想なども多種多様に別れ、国や地域によって違います。その様な世界の中で私たちは境界や分断を作り、対立が生じています。自分と友達は違いますし、家族であってもそれぞれの生き方です。しかし大事なのは、本来「共に生きている事実」に目を覚ますということではないでしょうか。これからどのように共生していけばいいのかではなく、そもそもいのちは現に深いところで共に生きあっている、そのことを毛利さんは訴えかかけているのだと思うのです。

以前ウクライナ軍に投降したロシア兵士が、ウクライナ住人の配慮に涙を流す写真記事を見たことがあります。写真には若いロシア兵が武器を手放した後、ウクライナ住人の配慮でパンと紅茶を受け取り、別の住人はロシアにいる家族と連絡を取ってくれたりと、降伏した兵士を排除するどころか迎え入れたという記事でした。ウクライナ住人の温もりや思いやりに触れることで兵士も心を開かれて、敵味方のない本来の世界へと目覚めていったのだと思います。

私たちの思いは、相手に対して自分勝手なイメージを作り上げ、そのイメージを押し付けていきます。そしてわが身の善し悪しの判断で、条件に適わなければ相手を敵とみなし排除しようとします。そして今月の言葉のように、自分と相手に合い入れない境界線や壁を作っていくのです。何が本当の善か悪かもわからないのに、自分のモノサシに合わせて他を裁いていくということです。その分かったつもりになっているその思いが、他者との関係を断絶しているのではないでしょうか。

ツバメが国境を越えて海を往来する姿や、敵味方を超えて同じ人として接していたウクライナ住人に感動を覚えるのは、本来私たちもそうありたいという切実な願いがあるからだと思います。そのことを思うと私たちすべてのいのちには境界線は無く、深いところでつながっているのだと思います。 令和4年5月 貢清春

娑婆はこんなもんだと思いくくるのは

堕落の第一歩である。 暁烏敏

四月の掲示板の言葉には、真宗大谷派の僧侶、暁烏敏(あけがらす はや)先生の言葉が選ばれています。二十代から清沢満之に師事され浩々洞を開設されます。晩年、真宗大谷派の宗務総長に就任し、窮地に追い詰められていた宗派の財政を回復させるお仕事をなされた方です。

掲示板の言葉の冒頭に出てくる「娑婆(しゃば)」という言葉は、仏教語です。テレビドラマや映画で、刑務所から出てきた人が「シャバの空気はうまいな」とつぶやくシーンを見たことがある方も多いと思いますが、ここで使われているシャバが娑婆です。シャバは不自由で閉鎖的な場所から解放されて、束縛のない自由な身になったような意味で使われています。本来の仏教語としての「娑婆」はそのような意味ではありません。娑婆は、「サハー」という原語の発音を漢字の音を借りて置き換えた音写語です。「サハー」には、その意味を表す「忍土(にんど)」という意訳語もあります。忍土とは、「苦しみを耐え忍ぶ場所」という意味です。ですから、娑婆は私たちの生活する場所を「苦しみに満ちた耐え忍ぶべき世界」と教えている言葉です。

掲示板の言葉に戻りますと、「娑婆はこんなもんだと思いくくるのは堕落の第一歩である」とあります。私自身、この世に生を受けて三十九年経過しています。気づけば、これまで経験してきたことから、いろんなことを瞬時に判断し、損することが無いように、失敗しないように行動しています。「こういう時は黙っていた方がいい」とか、「こうすればうまく事がはこぶだろう」とかという、はからい事に明け暮れています。世界を向こうに回して、「こんなもんだ」と結果を当てにして、そろばんをはじいて生きています。面倒なことや、困ったことがおこらないようにしているつもりです。どちらかといえば、「堕落」しないように生きているつもりです。

しかし、困ったことは無くなりませんし、面倒なことも次々と起こってきます。何故でしょうか。しまいには「この世界がわるい」とか、「娑婆だから仕方ない」というように世界のせいにしているのではないでしょうか。掲示板にある「思いくくる」というのは、そういうことだと思います。自分勝手に出した結論としての娑婆です。これは教えの言葉でも何でもないでしょう。掲示板には「堕落の第一歩」とあります。刻々と移り変わる世界を「こんなもんだ」と観念的に固定化するところから「堕落」、まともな道が歩めなくなってしまう第一歩がはじまるということではないでしょうか。

大切にしたいことは、この世界は自分の思うように変えることはできない、ということです。本来、「娑婆」という言葉は、その道理を私たちに教え示す言葉としてあるものではないでしょうか。この世界を自分の都合のいいように変えていくことはできません。それは妄念妄想です。逆なのでしょう。世界を自分の思うように変えていくのではなく、思い通りにならない世界を通して、自分がいかに我がままであるかを教えられるのではないでしょうか。

私たちの目は外に向いています。あっち向いたり、こっち向いたりと外ばかり見ています。「世の中はこうだ」とか「他人はどうだ」とか外ばかり気にしています。たちの悪い評論家のようなものです。自分のことは問題にしようともしません。その私に「思い通りにならない」娑婆という世界は、「問題は内にあり」と呼びかけているのではないでしょうか。 令和4年 4月 深草誓弥

みんな「戦さになってしまって」とか「戦さが起こってしまって」とか云っているよ(井上ひさし、戯曲『花よりタンゴ』) みんな責任を負おうとしない

戦争で家を焼かれ家族を失いながらも、銀座で小さなダンスホールを開業する四姉妹の物語がこの「(戯曲)花よりタンゴ」。四姉妹の一人である藤子は、夫である武が戦争で亡くなったという知らせと、弔慰金3万円の為替を配達員から受け取ります。みんなで抱き合い泣きながら怒りがこみ上げてくるのだけれども、その怒りを誰にぶつけて良いか分かりません。「怒りなさい」、「だれに?」、「戦さを始めた連中によ」と、姉妹は語り合います。その時、

『誰一人として「わたしが戦さをはじめました」って云い張る人はいないよ。みんな、「戦さになってしまって」とか、「戦さが起ってしまって」とか云ってるよ。そうでしょ。』

と姉妹の一人はつぶやき、その場は底知れぬ空虚さにつつまれます。この劇の作家、井上ひさし氏は、戦後の東京裁判を調べていく中で、『私が東京裁判の芝居を書いたときに一番困ったことは、戦時中は皆が「聖戦だ」と騒いだはずだったのに、戦後に「あのとき騒いだ一番の責任者は誰だ」と探すとそこには誰もいない、という問題だった。』(2008年3月30日 朝日新聞掲載記事)と述懐します。戦争が始まるきっかけというものは、誰かが言い始めて、誰かが先導して、そして戦争が始まるものではなく、『その時々の「風向き」がメディアや人づてで広められるうちに風が大きくなり、誰も逆らえないほどに強くなった。「みんながそう言っている」という"風向きの原則"が働いたのだと思う。』(同記事)と指摘しています。また、今月の言葉の「戦さになってしまって・・・戦さが起こってしまって・・・」という様に、どこかで戦争を他人事にして、自分で問い考えるという事を止めてしまっているのかもしれません。

2022年2月24日、大統領の演説から始まったロシアのウクライナ侵攻は、二つの国の問題にとどまらず、世界各国が様々な被害を被っている状況です。各国はロシアに対して侵攻中止を求める声明を発表し、経済制裁を行う事によって、ロシア国内の弱体化や、政府の危機的状況を作り出そうとしています。それは武力侵攻を止めさせる一つの手段として実行されていますが、今現在のウクライナ侵攻を強制的に止めさせるまでの即効性は無い状況です。侵攻する側が侵攻を止めるまで破壊行為と殺人行為が行われていることになり、ただ歯がゆいばかりです。

プーチン大統領は演説で「目的はウクライナの"占領"ではなく、ロシアを守るためである・・・今起きていることよりも大きな災難に対する、自己防衛である。」と発言しました。この侵攻の目的は「ロシアを守るため、自己防衛」と演説されているのですが、既に破壊と占領と殺人が行われている現状から、既につじつまが合わなくなっています。しかし考えてみると、この自己防衛・祖国防衛という思想から全ての戦争は始まっているのです。

何も無いところから戦争は始まりません。まずは自国を攻めようとする「悪しき者(国)」、仮想敵を作り出し、国内の不安をあおります。そしてこの不安というものに駆り立てられた民衆は「悪しき者」に対しての偏見や脅迫(ヘイトスピーチ)を興し、政府は自国防衛のためとして武装をしていきます。緊張状態の中、ちょっとした衝突でもあれば、「戦争もやむを得ない」という大衆の雰囲気を作り出してしまう。今の日本ではその気運が次第に高まっているようにも感じます。唯一の被爆国でもある日本国内でも「抑止力のための核は必要だ」という議論もされているそうです。しかしその気運を私達、国民が作り出していくのですから、今回のロシアのウクライナ侵攻は決して対岸の火事ではない様に思います。

戦争を起こしてきた人間の心の中には、自分を「善き者」として、他者を「悪しき者」とする分別の心、差別の心がひそんでいます。自分の都合を中心として全てを見ていく「自是他非」と思う心です。その様な自己中心的な生き方、善し悪しの価値判断でしか生きられない私の姿に気が付くということ、そういう私の姿に一歩立ち止まり、仏様の教えを通してお互いの事を知っていくことが大事なのだと知らされます。

一国の長となる人も、政治家も、私達も同様に、外側から批判してくれるはたらき、仏の教えを聞く事こそが争いの唯一のブレーキとなるのではないでしょうか。今起きている戦争を「遠くの出来事」として片付けてしまうのか。「私たちの問題であり、責任である」として背負っていけるのか、今月の言葉は問いかけています。 令和4年3月 貢清春

怒りは人と人を分裂させ 悲しみは人と人とをつなぐ (玉光順正)

新型コロナウイルスのオミクロン株と思われる感染が拡大しています。毎日ニュースを見ますが、日本地図上で過去最大の感染者数として、赤の数字が私の住む長崎県の上に表示されています。この数字を見て、一喜一憂するようになってどれくらいになるのでしょうか。

しかし、ある時ふと思いました。「この数字の中には、多くの人の生命があり、生活があり、苦悩がある」私は、いつの間にかそんなことすら考えられなくなっていました。数字に何ら「悲しみ」を感じていない私。あらためてテレビを見ていて感じるのは、「コロナのことをどう考えるか」ということをテレビから決めさせられているような感覚です。感覚や発想を知らず知らずに植え付けられているようです。

今月の掲示板の言葉は、玉光順正先生の言葉です。ご縁があり、私も何度か直接話をお聞きすることがありました。そのお話の中で、思い返していたことがあります。先生が親鸞聖人の次の和讃を取り上げてお話しされたことです。

劫濁のときうつるには 有情ようやく身小なり

五濁悪邪まさるゆえ 毒蛇悪龍のごとくなり (『正像末和讃』聖典501頁)

先生は、「劫濁とは時代の汚れをいう。時代が悪くなると人間が小さくなってきたということ。小さくなったというのは具体的にいうと、「自分を守る」ということ」、と教えられました。その「人間が小さくなる」ということと、今回の掲示板の言葉は通底しているように思います。身近でコロナウイルスに感染された人、あるいは感染の疑いがある人に対する過度な忌避意識、心無い言葉を見聞きしました。自分が感染する不安からとはいっても見過ごすことができない事でした。「自分を守る」ため、不安を怒りに変え、暴力的な行動や言動をとる。他方でも感染者や濃厚接触者に対する誹謗中傷は止むことがありません。「怒りは人と人を分裂させ」るということ、そのものでした。コロナが人間関係を分裂させるのではなく、人が人間関係を分裂させているのでした。しかし、相手のことを想像する力を失っている、小さくなっているという点でいえば、冒頭にあげたように私も何ら変わらないのでしょう。

「悲しみは人と人とをつなぐ」という言葉が掲示板には続きます。「悲」はサンスクリット語の「カルナー」(苦しみを同感する)に由来し、「人々の苦を抜きたいと願う心」の意味があります。どんな人も目の前で困っている人、苦しい思いをしている人がいれば、「どうしたのだろうか」「かわいそうだね」と自然に心が動くと思います。しかし、時にどうすることもできないで、力及ばずということもあるでしょう。しかし、大切にしたいことは、「かわいそうだね」という悲しみの心は、ともに生きているといういのちの感覚からおこっている心です。誰に強制されたのでもなく、教えてもらったのでもなく、他のものを気遣う心です。その他者を思い、心を振り向ける「悲しみ」は、自分がおこした心であるようですが、共に生きている人がいて、そしてその共に生きているものとつながるものを感じているからこそ、私の中に悲しみの心がおこってくるのです。悲しみだけが人と人をつなぐのだとも思います。その悲しみの心を失うとき、目の前に人がいるという現実の広い世界に目を閉じ、事の軽重もわからずに自分を守るため、毒の牙で他を攻撃する「毒蛇悪龍」が生まれるのでしょう。 令和4年 2月 深草誓弥

人間は 逆境に遇わぬと 恩というものは 解りません (曽我量深)

あるところで四十九日法要がありました。その時の話です。

亡くなったのは80才半ばの女性、家族親戚集まっての法要が終わった後、納骨へと参りました。墓地には4、5名ほどの近親者が集まり、先に納骨を済ませてお線香を供え、墓石の前でお勤めを始めました。すると突然、大きな声と共に嗚咽する息子さんの声が聞こえてきました。びっくりした私は振り向くわけにもいかず、お経を読むことに集中していました。

「かあーちゃん、ごめんなー、かあーちゃん」

息子さんと言っても60代半ばの方です。涙を流しながら、何度も何度もこの言葉を叫んでおられました。

生前に何があったのか分かりませんし、尋ねもしませんでしたが、もしかすると親不孝があったかもしれません。母親に心配ばかりをかけて来られたのかもしれません。お経の言葉と息子さんの叫びの中で、悲しくも何かあたたかいものを背中に感じながら、お勤めの時間が過ぎていきました。そしてお経の最後、「願以此功徳」の時には、

「かあーちゃん、ありがとー」

落ち着きを取り戻した声で、感謝の言葉が息子さんの口からあふれ出てきました。今まで言わなかった言葉だったのか、言いたくても言えなかった言葉だったのか。四十九日が過ぎて墓石の前に立った時に、親への思いが理性を突き破って出て来たのでしょう。

そのお参りの後、気付かされた事があります。それは、自分自身は身内の者に2つの言葉「ありがとう」と「ごめんなさい」を心から言っているのだろうかと。考えてみると日常生活の中で謝らなければならない時は、必ず計算をしています。今謝っておかなければ後々になって関係がこじれたり、気まずくなったりする。だから今のうちに謝っておこう、そういう計算が入った中での「ごめんなさい」なのです。

墓石の前で涙を流しながら懺悔し、感謝の言葉を語った息子さんの中に、そういう計算は一つも無かったのだと思います。唯々、ご恩に対してお返しすることの出来なかった思いと、愛情を持って育てられ生かされてきた感謝の思いが「ごめんなさい、ありがとう」の言葉になったのだと思います。

恩と言う言葉は以前も紹介したことがありますが、インドの古い言葉で「カタンニュー」と言い(為されたる事を知る)という意味があります。その言葉を中国の漢字である「恩」の字に翻訳されました。「為されたる事を知る」とは、私にしてくださった行為が何であったかを心に深く考え、思い、知るということです。よくよく考えてみると、私達の人生が平穏無事で自分の思い通りになっている時には、そういう「為されたる事」に気が付かずに通り過ぎているのかもしれません。今月の言葉の様に、悲しい出来事や苦しい逆境に出遇わなければ、ご恩が解らない様な生き方をしているのでありましょう。

お念仏を頂かれてきた先輩方は、その様な逆境との出会いを「如来様からのご催促」と頂いて来られました。「催促」とは物事を早く済ませる様に急がせるという意味です。日常の生活で目先のことにとらわれ、忙しい忙しいと右往左往している私に、本当に急がなければならないことがあるのではないか、お慈悲のはたらきに早く気付きなさいと、如来からのご催促として逆境を頂戴していくという事です。親鸞聖人も念仏が弾圧され、流罪に遭われる時に、「これなほ師教の恩致なり。(流罪はまことに法然上人からのご恩であり、如来からのご催促である)『御伝鈔』」と表されています。この弾圧は四人が死罪、七人が流罪というとても厳しい事件でしたが、これを機縁として、沢山の人々に念仏を伝えよというご催促として、素直に受け取めて下さったのでありましょう。 令和4年1月 貢清春

いくら健康が大事だといって

人は健康のために生きているわけではない (医師 中村仁一)

病気にならず長生きをして何をしたいのでしょう?

今月の掲示板は医師の中村仁一さんの言葉が選ばれています。中村さんは医師の立場であられながら、医師による延命治療の拒否を訴えられておられた人です。

「健康で長生きが一番」という声はよく耳にします。私もできることなら、息子たちが大きくなるまでは、それなりに健康でいたいな、と思います。しかし、健康で長生きしておりたいと、どれだけ努力してもそれを飲み込むように病におかされることもあるでしょう。掲示板の言葉の「人は健康のために生きているわけではない」といわれる言葉は、突き詰めると「人は何のために生きているのか」という問いかけであると思います。

精神科医として多くの人たちの死を看取ってこられたキューブラ―・ロスさんは、死を前にした一人のアメリカ人の言葉を紹介されていました。「私はいい生活はしてきたけれど、本当に生きたことがありません」この言葉は、死を他人事としてとらえる立場ではなく、自ら死と直面するなかで、人生そのもの、生きてあること全体が問題になったことを示していると思います。

「いい生活」とは、それこそ私たちが日ごろ思い描くような、健康で、経済的にも恵まれ、温かい家族に囲まれているというような「いい生活」でしょう。しかし、「本当に生きたことがありません」という言葉には、その生活全体がどこに向かって生きているのか、本当に生きたという満足はどこにあるのか、という問題提起が含まれています。健康であろうとすることを決して否定するつもりはありません。しかし、「病気にならず長生きをして何をしたいのでしょう?」とあるように、「何をなすべきか」、「どこにむかっているのか」という問いに対して、「健康」という応答では行き詰まってしまいます。

親鸞聖人の言葉をしるした『歎異抄』という書物があります。その第二条には次のようなことが記されています。自分たちでは解決のできない問題を抱えた関東の弟子たちが、晩年を京都で過ごされた親鸞聖人のもとを訪ねます。その弟子たちに親鸞聖人は「ひとえに往生極楽の道をといきかんがためなり」と声をかけています。はじめに、「あなたたちには願いがあるでしょう」と声をかけるのです。私も教えてもらったことですが、「ひとえに」ということは「ただこのことひとつ」ということをあらわします。親鸞聖人は「ひとえに往生極楽の道をといきかん」、「このことが皆さんの心からの願いでしょう」と問題の根本を押さえておられるのです。

「往はゆくということですね。生はいきる、うまれるということですね。ですから往生というのは、本当の人間生活ということでしょう。」この言葉は曽我量深先生の言葉だったと記憶していますが、往生浄土、往生極楽というところに本当の人間生活が営まれるのだということを教えられているのだと思っています。健康であっても、病気になっても、南無阿弥陀仏とお念仏を申して、念ずる仏の呼びかけを聞いていくこと。年末に近づき、幼いころから目の当たりにしてきた、お寺に聴聞に来られていた、お同行のすがたが尊いものとして浮かんできます。 令和3年 12月 深草誓弥

他人の欠点がよく見えること自体、自らの欠点である

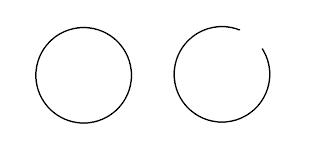

上の2つの図形(真円と一部が欠けた円)で、あなたはどっちが気になりますか?

これはゲシュタルト心理学で使用される心理テストで、「欠けた円」という問題です。ほとんどの人は右の円の欠けている部分を注目すると思います。これは、完全なものよりも、不完全なものや欠けている部分に意識が向く、という心理特性が有ることを確かめるテストです。どうやら私達の目は、瞬時に欠点の方へと注目する様に出来ている様です。日常生活でも食べ物の形が他よりも悪かったり、一部だけ変色していると、腐っているのではないか、古くなっているのではないかと異常を感じたりします。悪いところや欠点に意識が向いてしまうのは、先天的に持っている本能の様なもので、防衛本能として備わっている感覚だと言われています。

この感覚はそのまま他人にも向けられていきます。自分の生活を振り返っても、子供の良いところでは無く、ついつい悪い所に目が行きがちで、「あれが足りない、これが出来ていない」と事あるごとに不満を持ち、そして「ああしなさい、こうしなさいと」命令ばかりをしています。その命令通りに事が進まない時にはさらに子供を責め立てていき、何としてでも自分の思い通りに動かそうと必死になっていきます。

なぜその様になっていくかというと、相手の存在をそのまま受け入れられず、自分の考える正しさと比較して、ついには自分と同じ正しさを他人にも求めていくのです。そして相手の気持ちや状況は考えずに、自分の考える正しさへと導こうとしています。さらに自分が正しい事をしているという思いがエスカレートすると、暴力へと発展していく場合もあります。それはまさに、今月の言葉で指摘される自らの欠点であります。

(前略)

正しいことを言うときは

少しひかえめにするほうがいい

正しいことを言うときは

相手を傷つけやすいものだと

気づいているほうがいい (後略)

この言葉は吉野弘さんの「祝婚歌」という詩の一部で、以前はよく結婚披露宴のスピーチ等で引用されていたそうです。とある講師の先生から教えていただいた詩で、我が身の生活を振り返る大事な言葉がちりばめられているので、時折読む様にしています。

この詩では、正しいことは言ってはいけない、相手を傷つけるので言わない様に、というのではなく、「相手を傷つけやすいものだと、気づいているほうがいい」とあります。欠点を見つけたら言わずにはおれない自分であっても、相手を傷つける事に痛みを感じなさいと教えられます。私といえば正しいと思うことを言うだけ言い、正義の剣を振り回しているような生活をしています。どこまでも自分の都合で相手を判断し、相手の欠点しか見ようとしない私であると教えられることが大事なのです。そういう我が身を教えて、気付かせて下さるのが仏法なのです。自他との出遇いは、そこから始まっていくのではないでしょうか。 令和3年 11月 貢清春

自分の居場所を見いだせない不安は深い

先日、こども園に新しく転入してきたお子さまがおられました。初めて入る園舎や、知らない先生、お友だちに戸惑ったのだと思います。不安だったのでしょう。お母さんと離れてすぐに泣き出してしまいました。30分くらいたってもなかなか泣き止むことができずにいました。対応していた私も戸惑ってしまいましたが、外に出て、手をつないで少し歩くと、こちらから話しかける言葉に反応してくれるようになりました。好きな食べ物のことや、以前に通っていた園のこと、どんどん向こうから話しかけてくれるようになり、私もほっとしました。

その子と接しながら、「もし私が、誰も知らない、見知らぬところで一日過ごすことになったらどうだろうな」と考えていました。表面的には何事もなかったかのように取り繕っていても、内心はやはり落ち着かないものを抱えるのだろうと思います。また、たまに家族と離れて外泊することもありますが、家族のことが気にならないことはありません。

それだけ、家や、家族関係の中で、私は自分の居場所を感じ、安心を感じているのですが、ときにこの家や、家族関係の中にいても、自分の居場所にできないという問題が起こってきます。それは、自分の思い通りにならない出来事がおこるときですし、あるいは家族と対立するときでもあります。そのとき自分の居場所としていた家や家族関係の中で落ち着けなくなってしまいます。それまで親しんできた自分の居場所を居場所とできなくなってしまいます。ですから日ごろ安心を感じている家や家族関係の中での居場所も、実は非常に危うい居場所であるといわざるを得ません。

問題はどこにあるのでしょうか。問題は私の内にあるのではないでしょうか。私自身、家族間で対立したときに発想するのは、「相手が自分の非を感じてくれたらいい」などと外に問題の原因を求めてしまっています。また問題が起こると、いつも「ここは違う、こうではない」と、現実はそうなってしまっているのに、それを拒もうとします。そして「そのうち、ひょっとすると何もかもよくなって、自分の思うようになるにちがいない」と、かすかに希望をつないで、じっと死んだふりをするかのように、時をやり過ごそうとさえしています。

現実には、いま、ここに生きていながら、「これは違う、これは私がほんとうに求めているものではない」といい続けなければならないのですから、非常に虚しい生き方をしているといわざるをえません。以前「私たちの一大事の問題は、いつでも私は私自身でありうるか、どうかということに尽きます」と、竹中智秀先生から教えてもらいました。問題が起こったとき、対立してしまったとき、その問題の当事者にならなければ、何もかもを傍(そば)から見ている、傍生(ぼうしょう)と教えられる畜生的な人生となり、自分の思いの奴隷となるしかありません。

「自分の居場所を見いだせない不安」は「深い」のです。その深さは私の日ごろの、自己中心的な思いよりも、本当の居場所をもとめるこころがもっと深いことをあらわしているのではないでしょうか。本当の居場所は、どのような状況でも、いま、ここの自分を自分としていけるときに開かれるものであり、不安はそのことを問うてきているはたらきだと思うのです。

「人生こそが問いを出し、私たちに問いを提起しているからです。私たちは問われている存在なのです。(中略)私たちが生きていくことは答えることにほかなりません。そしてそれは生きていることに責任を担うことです。」(V.E.フランクル) 令和3年 10月 深草誓弥

恥ずかしいと 思うことが 少なくなってゆく それが 私には 恥ずかしい

もう20年ほど前だったでしょうか、JRで移動中の出来事です。乗車してきた女子高生が数人、ドアから入ってきたと思うと電車内の通路にべたっと座り込み、周りの目を気にすること無く大きな声でしゃべり出しました。初めて見たその光景に「これが、ジベタリアン(地べたに座り込む人達)か」と驚いた事がありました。若者が所構わず地べたに座り込むのが邪魔で迷惑だとは話では聞いていましたが、実際に目の当たりにすると驚きと同時に恥ずかしさを覚えました。

「オバタリアン」という言葉も以前流行しましたが、公衆におけるマナーとかルールよりも、自分達の楽や都合を第一に考えているのは一部のオバサンだけではありません。そのあつかましさはどんどん低年齢化している様にも感じられます。日本では昔から「恥を基調とする文化」を大事にし、人前で恥をかかないために控えめに振る舞うことが「美」とされてきました。しかしこの感覚は、もう既に古い考え方になったのかもしれません。そう思うと、これから日本はどうなってしまうのだろうか、どこに向かって行こうとしているのだろうかと考えさせられます。今月の言葉の様に「恥ずかしいと思うことが少なくなっていく」ことに何か危うさを感じます。

『涅槃経』というお経の言葉が、『教行信証』信巻(真宗聖典P257)に引用してあります。

〔本文〕 「慙」(ざん)は自ら罪を作らず、「愧」(き)は他を教えて作さしめず。「慙」は内に自ら羞恥す、「愧」は発露して人に向かう。「慙」は人に羞ず、「愧」は天に羞ず。これを「慙愧」と名づく。

〔意訳〕 「慙」とは自分から罪を作らない様にするということ、「愧」とは他人に罪をつくらせないこと。「慙」は自分の内面に向かって恥ずかしいと思い、「愧」は恥ずかしいことをして申し訳ないと他人に向かってわびること。「慙」は他人に対して恥ずかしさを感じ、「愧」は天に対して恥ずかしいと感じること。これを「慙愧」というのです。

このお経の言葉は、阿闍世に対し耆婆(ぎば)という大臣が教え諭していく場面での言葉です。父を殺害した事を後悔し、大きな苦悩を抱えた阿闍世は、大変な病気にかかってしまいます。耆婆以外の大臣は「父を殺したことなど気にすることはない、あなたに責任は無い、憂い悩む必要は無い」などと気休めを言うのですが、耆婆大臣だけは違いました。あなたが病気になって苦しんでいるのは慙愧の心があるからだというのです。取り返しのつかないことをしてしまった事を後悔し、「恥ずかしい」と感じる心が慙愧の心であります。その慙愧の心が生じたあなただからこそ、どうか仏陀の真実の法に出会ってほしい、と耆婆大臣は阿闍世に伝えるのです。犯した罪を責任転嫁したり、忘れたりすることで本当に救われるということは決してないのです。そして『涅槃経』には次の言葉が続きます。

〔本文〕 「無慙愧」は名づけて人とせず。名づけて「畜生」とす。

〔意訳〕 「慙愧」の無い者は人とはいわないのです。その様な者は「畜生」というのです。

慙愧が無ければ人とはいわない、畜生であるという言葉は大変重たい言葉です。畜生とは恥ずかしさを感じることの無い生き方をし、仏法に反応する感覚の無い存在です。阿闍世の様に自分の行いに痛みや、恥ずかしさを感じることは、「人」としての大事な感覚であり、それは仏陀の教えを聞いて救われていく「人」であることを証明しているのだと思います。

人間関係が希薄になっていく現代の中で、周囲からどの様に見られているのかという目線があっても、「私達の勝手でしょ」と吐き捨て、「そんなの関係ない」と他者との関係を切り捨てて生きているのかもしれません。恥ずかしいと思う心が人間性を保つ一つの鍵になっている様に感じます。 令和3年 9月 貢清春

剣をとる者は みな 剣で滅びる (マタイによる福音書)

今月8月は、6日に広島に、続けて9日に長崎に原爆が投下された月であり、15日は日本が敗戦した月です。今年は戦後76年に当たりますが、被爆者が高齢化し、亡くなっていく中で、風化という問題がマスコミで報道されています。

しかし、一方で時を重ねて伝えたい願いが固まる、伝えたい願いがはっきりするということもあるのではないかとも思っています。しばらく前の出来事です。あるお婆さんのお宅に月忌参りで伺ったのですが、お勤めが終わってお茶をいただきながら、いつものように会話をしていると、「今の日本の雰囲気は戦争に向かって行っているようだ」と切り出され、ご自身が長崎市内で被爆され、凄惨な状況を目の当たりにされたことを語り始められました。そして最後に「この話は息子たちにも、もちろん孫にも話していない。しかし今の日本の雰囲気がまた戦争に向かっているようで、何とかならないかと思い、あなたに話をしようと思った。戦争はしてはいけない。」ということを語られました。

今回の掲示板の言葉は、キリスト教の教えの言葉です。「剣をとる者は みな 剣で滅びる」十字架を目前にしてイエスが語った言葉のようです。この言葉は決して現実を無視した理想論的な言葉ではなく、むしろ人間の罪の歴史を凝視したところから発せられた言葉だと思います。この言葉の通り、剣をとり、剣で滅びた経験をしたのが私たちです。しかし、その後も国家を守るため、自分を守るために剣にたよる道を歩んでいます。そればかりか、それに合わせて憲法も変えようとしています。

果たしてこの歩みは正しいといえるでしょうか。「侵略のために戦争する」という国はほとんどなく、いつも戦争を引き起こすのは「国防」、「自衛」の意識からではなかったでしょうか。今も世界では殺戮と報復の連鎖が止まりません。なぜ戦争が起きたのかという問いに、武器を持った過剰な自衛意識が戦争を起こしてきたと日本は学びました。だから「何をしでかすかわからない私」たちは武器を捨てるという憲法を作ったのだと私は思っています。ただ「国を守れ、家族を守れ」と叫ぶだけならば、自衛意識のみが高揚し、また剣をとることにならざるを得ません。

「我々が歴史から学ぶことは、人間は決して歴史から学ばないということだ」という言葉を改めて思い返します。「剣をとる者は みな 剣で滅びる」おそらくこの言葉は二千年程前から私たち人間の前にあったのだと思います。『無量寿経』には「兵戈無用」という言葉がありますが、「軍隊も武器もいらない」という言葉です。この言葉も「自らに正義あり」と謳い、「兵戈」を用いて殺戮を正当化するようなことがあってはならないという思想から「兵戈」を捨てるために生まれた言葉ではなかったでしょうか。これらの人間の罪の歴史をくぐって紡ぎ出された言葉も、「解釈」次第でいくらでも捻じ曲げることができるでしょう。いつでも自分の方に正義を持ち出すのが私たちの在り方だと教えられています。

どれだけ美辞麗句を重ねても人が人を殺すことに正義はありません。私は御門徒のお婆さんが被爆体験を私に語られた時の眼差しを忘れることができません。 令和3年 8月 深草誓弥

誰もが安全でない限り、誰も安全でない

昨年2020年9月22日、新型コロナウイルスが世界で猛威を振るう中、第75回国連総会の中で、アントニオ・グテーレス国連事務総長は次の様に演説されました。「国連は世界保健機関(WHO)を中心として、特に開発途上地域の各国政府に対し、命を守り、ウイルスの蔓延を抑えるための支援を行い、130を超える国々に対する個人用防護具やその他医療物資の提供を支援している」「どこでも物理的にも価格的にも入手可能な、人々のためのワクチン開発に向けた取り組みを支援している」と、新型コロナウイルスに対する活動を報告される一方で、

「しかし、自国民だけがワクチンを手に入れられるよう、裏取引をしている国があることも報じられています。このような『ワクチンナショナリズム』は不正だけでなく、自滅にもつながります。誰もが安全でない限り、誰も安全でないことは、周知の事実だからです。」

『ワクチンナショナリズム』とは、コロナワクチンを一部の国が独占しようとしている政治行動で、欧米や中国など裕福な国が製薬会社に巨額の資金を投入しワクチン開発を促進した上で、自国民に優先的に提供する政治的な動き(自国第一主義)のことを意味します。その結果どうなるかというと、中・低所得の国(発展途上国)のワクチン接種が何年にもわたって後回しとなり、最も貧しい地域の多くでコロナウイルスの蔓延が続き、世界的大流行を長引かせることになると予測されます。結果、先進国の感染者は減少しても、世界全体では感染者が増え続け、結局は「自滅」につながっていくというのです。こういう時だからこそ裕福な国が主導となって国際的な協力体制を掲げ、国境を越えてワクチンが行き届くような取り組みが求められています。自国さえ安全だったらいいとワクチンの争奪に各国の指導者は躍起になっているのでしょうが、「誰もが安全でない限り、誰も安全でない」のです。全世界の人々が安全安心な状態にならなければ、自国の安全安心は無いのです。国のトップに立つ指導者の方々には、是非正しい選択をしていただきたいものです。

しかしこの、ワクチンナショナリズム的な考え方は、他人事とは思えません。一時期からすると長崎の感染者数は減少傾向となっているので、自分はコロナに感染しないだろうと、他人事の様に思っていまが、ワクチンが行き届かない国の人々の不安などは考えてもいません。自分や家族さえ助かればいい、自分の住む地域さえ安全ならいいと、狭い範囲しか見ようとしない自分がいます。その様な生き方は、我が思いが満たされればいいという「自国」ならぬ「自分第一主義」の生き方ではないでしょうか。

自分第一主義な在り方から離れることの出来ない私達に対して阿弥陀如来は、「悲しむ」という眼差しで見つめておられます。大谷専修学院の院長先生であった竹中智秀先生は、阿弥陀如来の摂取不捨のはたらきを「えらばず、きらわず、みすてず」と教えて下さいました。先生は、阿弥陀如来はいつでも、どこでも、だれにでも、その願をもって私に呼びかけ続けているのだと仰っておられました。だからこそ私達も呼びかけに応え、念仏の教えによって我が身が照らされていく事が大切なのだと知らされます。

これからの時代、コロナが収束しても、以前の生活様式に完全に戻ることはないだろうと経済学の中では予測されています。今までの歴史や社会の姿は、自分や人間の生き様をうつす鏡の様なものですから、注意して見て選択していかないと、また大変な時代がやってくるかもしれません。何をもって安全なのか、安心な生活とは一体どういうことなのか、教えに尋ねていきたいものです。 令和3年 7月 貢清春

他を責めるのは鬼であり 他を裁くのは閻魔であり

不足を思う心は餓鬼であり 人を利用するのは畜生である (松原 致遠)

今月の掲示板は、浄土真宗本願寺派の学僧の松原到遠氏(1884~1945)の言葉が選ばれています。鬼、閻魔、餓鬼、畜生という地獄の住人たちの名が出ていますが、よく見ると、私が鬼や閻魔から責め裁かれる、というのではなく、私が責め裁いている鬼であり、閻魔になっているということが否定できない日ごろの姿として教えられている言葉であることがうかがえます。

私は幼いころ、水木しげる氏の漫画を通して、地獄の鬼や閻魔、餓鬼の姿を目の当たりにして、「地獄というこんなに恐ろしい世界があるのか」と衝撃を受けました。生前犯した罪を閻魔さまが裁判されること。罪の軽重によって受ける罰が違うことや、様々な鬼がいて様々な責め苦を与える描写をみて、自分も嘘をつくというような身に覚えがある罪を犯していることが思われ、恐ろしくなっていました。しかし、今回の言葉は「悪いことしたら地獄に落ちるぞ」ということを教えているのではないのです。現に、あなたは地獄を作り出しているということを教えているのでしょう。

「他を責めるのは鬼」、自分を中心にして私は悪くない、お前が悪いと考える間もなく思い、行動します。「自分さえよければいい、他人はどうでもいい」という心が根っこにあるようです。こんなとんでもない心があるのに、いざ生活をしている只中では、全く気付いていません。重要なことは、私が自分の周りにいる人にどうふるまっているかで、自分が地獄の住人になるかどうかが決まるということでしょう。

「他を裁くのは閻魔」、他人の悪いところはよく見えますが、自分の悪いところは、よっぽどのことでもなければ気が付きません。先月の随想にあったように他人が茶碗を割ると、「茶碗を割った」と、すぐさま悪いと指摘しますが、自分が茶碗を割ると「茶碗が割れた」と、さも勝手に割れたかのような、身勝手な裁判官が現れます。

「不足を思う心は餓鬼」、満たされることのない思いを中心にして、「もっとこうしてほしい」と相手に注文ばかり。「あの人は薄情だ」といいますが、それは相手に対して自分が勝手に要求している心が先にあるからでしょう。これも他人の不足ばかり目につきますが、自分は棚にあげています。

「人を利用するのは畜生」、他人を犠牲にして自分の利益を求める姿でしょうが、これも実際やっているときは気付けないのです。

このように見ていきますと、毎日地獄の住人の相をあらわして生きていることにうなずかざるを得ません。「自分さえよければいい、他人はどうでもいい」という心で生きている証拠でもあります。この自己中心的な心は、反省して無くなりました、というような質のものではありません。しかし、私は「自分さえよければいい、他人はどうでもいい」というのは本当ではないな、と感じます。そして恥ずかしいなと感じます。

自分が間違っていることを恥じるこころを失えば、もう人間にはもどれないのではないでしょうか。法語に照らされて自分の根性が明らかになり、「恥ずかしい」と感ずる心がある限り、人間の品位が保たれるのではないでしょうか。 令和3年 6月 深草誓弥

人の間違いや 欠点をきびしく 見る眼で 自分が見れたら いいですね (野田風雪)

「自分に厳しく、他人に優しい」、その様な態度で他人と接し、自分を律することができれば、私たちが求める理想の人間関係が築けるのだと思います。きっと集団の中でリーダーシップが発揮できて、他者からも尊敬を集める人になるでしょう。しかし現実は今月の言葉のように、他人の間違いや欠点ばかりが目について、厳し態度をとってしまう事が多いように感じます。

私達の目は外へ向いています。その目から得た情報をもとに、自分が気に入るか気に入らないか、善いか悪いかを判断します。他人の行動や仕草、着ている服や髪型の善し悪しまで、ほんの一瞬「パッと見」で判断しています。また、他人が犯した間違いに対しても、自分のことはそっちのけで責任を追求し押しつけていきます。

その様な心を、寺本 温先生は法座の中で次の様にお話しをされます。「他人が茶碗を割った時は『茶碗ば(を)割ったね』と言うけども、自分が茶碗を割った時は『茶碗の(が)割れた』と言ってしまう。」自分が割った時には、さも自然に茶碗が割れたかの様に、自分には責任が無い様に言ってしまうけども、他人が割った時には「茶碗を割ったのはあなただ」と、割った責任を追及せずにはおれない心が沸き起こってきます。しかし自分が割った時には、「諸行無常、形ある物は必ず壊れるものだ」と、言い訳までして自分を正当化しようとします。

この事を心理学用語では「行為者・観察者バイアス」 (バイアスとは考え方の偏りの事)と呼ぶそうで、同じ行動や結果でも、他人の場合は原因を他人の性格や能力にあると考え、自分の場合は状況や運などの自分以外のものに原因があると考えてしまう、と説明されています。これは誰にでも起こる心の作用で、他人の間違いには厳しく、自分の失敗に甘いのは、心理学では自然な心の動きだと考えるそうです。この事からも分かる様に人間は、他者を見る目線で自分自身を見つめることや、客観的に我が身を見ることが出来ないのです。

その様にしか生きることが出来ない私達に対して、仏教はどの様にアプローチしてきたかというと、「自分の目では自分の姿を見ることが出来ないから、お経の教えの中に自分の姿を見なさい」と問いかけてきました。その事を中国の善導大師は「経教はこれを喩うるに鏡のごとし。しばしば読み、しばしば尋ぬれば、智慧を開発す」〔観無量寿経疏〕と説かれます。仏教の教えは喩えてみれば、鏡の様だというのです。毎日見る鏡は外側しか映し出しませんが、経教は私の内面をありのままに映し出す鏡の様なものなのです。お聖教をくり返し読み求めていくことによって、自身の迷いの姿が知らされ、間違いや欠点が知らされていくと教えられます。

今月の言葉で野田風雪師は、他者を厳しく見る眼で自分自身が見れたらいいですねと、私達にやさしい口調で呼びかけておられます。決して「自分を厳しく見なさい」という命令口調ではありません。自分自身にも言い聞かせておられる様な言葉です。それは、あなたも私も自分を正しく見つめることが出来ないという問題を抱えている仲間(同朋)なのだから、一緒に仏法を聞いていこうじゃないか。お経という鏡に自分を教えられながら、共に生きて行こうじゃないか。その様に、私達をあたたかく応援して下さる言葉としていただきました。 令和3年 5月 貢清春

宗教にとって大切なことは

自分の弱さを知ることである (西谷啓治)

今月も先月の掲示板に引き続き、宗教哲学者の西谷啓治師の言葉が選ばれています。「宗教にとって大切なことは自分の弱さを知ることである」、この言葉は私にどういうことを教え伝えようとしているのでしょうか。

自分の弱さということですが、私は日常生活の中で自分の弱点や出来ないことを隠し、弱点を突かれまいとむしろ強がって生きています。強がって生きていることを教えるのは、「大丈夫」という言葉を私はよく使いますが、この大丈夫、実は仏教語です。学識人徳の備わった人中の最勝者を、漢語で「丈夫」とほめたたえる言葉だったようです。そこに、インドより仏教が伝来したときに、さらに優れたものをあらわす大を付けた「大丈夫」は仏の異名となった、そのような背景のある言葉です。ですから事実としては、仏とは程遠い、全く大丈夫ではないにもかかわらず、大丈夫と言って生活しているわけですから、思い上がりもいいところです。

もう二十年以上前ですが、当時流行した浜崎あゆみさんの曲にこういう一節がありました。

居場所がなかった 見つからなかった

未来には期待できるのか分からずに

いつも強い子だねって言われ続けてた

泣かないで偉いねって褒められたりもしていたよ

そんな言葉ひとつも望んでなかった

だから解らないフリをしていた

流行歌はその時代の人々のこころを映し出すものだと思いますが、現在も世界は「強いもの」「できるもの」が褒められ、評価される世界です。その世界を生きる私も「強くなければならない」という物差しを握りしめて生きています。浜崎さんも「強くなければならない」という観念の中で育ち、その観念の刃に傷ついた幼心が、「そんな言葉ひとつも望んでいなかった」と感じていたのではないでしょうか。この歌詞に多くの人が共感したのは、「強くなければならない」と裁く世界への悲しみであったでしょうし、本当の居場所はそんなところにあるのではないという叫びの代弁のように感じたからではないでしょうか。

「強くなければならない」と周りからも排除され、自分からも見捨てられていく。なかなか事実の自分を自分とすることができずに、「こうでなければならない」という観念の中で生きている私たちを阿弥陀如来は深く悲しまれ、観念、思いの中を生きるのではなく事実の自分を生きていきなさいと願われているのでしょう。大谷専修学院の学院長をされていた竹中智秀先生は、阿弥陀如来のこころを「えらばず、きらわず、みすてず」と繰り返し教えて下さいました。割り切れなさや、不安や、悩みをもつのが事実の自分、裸の自分です。裸になれないと人間は虚飾を求めます。思えば「強くならなければならない」と常に外に自分の根拠を求め続けなければならないことほど、弱いことはないのかもしれません。掲示板の言葉にふれて、あらためて思うのは、私たちは自分で自分を支えているのではありません。この身を支えている大地に依って立っているのです。この身を支えているものに思いを致す時、宗教の言葉が響いてくるのではないでしょうか。 令和3年 4月 深草誓弥

自分が生きているということが本当に言える場合とは

足がちゃんと地面についているという場合でしょう

(西谷啓治『宗教と非宗教の間』)

「幽霊を見たことがありますか?」

以前、御門徒さんから訪ねられた事がありました。僧侶という存在は霊的な感覚があると思われたのか、その様なことに詳しいのだろうと考えられたのかもしれませんが、私は幽霊を見たことはありません。科学や文明が発展した現代でもお盆の頃になると、心霊現象や怪奇現象を取り上げる番組が放送されますし、私が小さい頃は心霊写真や稲川淳二の怪談話しなどが、茶の間を賑わせていた時代もありましたがいかがなものでしょう。皆さんは幽霊を見たことがあるでしょうか。以前寺の法要に来られた講師の先生が、幽霊の姿の特徴を教えて下さったことがありました。

それは、①後ろ髪が長い、②両手を前に伸ばし垂れ下がっている、③腰から下が消えて足が無い、この3点が幽霊の特徴であります。

「後ろ髪が長い」ということは、過去を引きずって執着しているという姿を表現しています。「後ろ髪を引かれる思い」という言葉がありますが、過去の未練が残って思い切れない事をたとえる時にこの言葉を使います。ああしておけば良かったのに、あれはしない方が良かったのかもと愚痴を言いながら、取り返しが付かないことをいつまでも後悔して生きている姿を、長い髪の毛にたとえます。